マンションでのペットトラブルは近年増加傾向にあり、住民間の深刻な問題に発展することも少なくありません。可愛い家族であるペットを巡って、飼っている側と周囲の住民との間で摩擦が生じることがあります。例えば「鳴き声がうるさい」「臭いが気になる」「ペット禁止なのに飼育している」といったケースは、多くのマンションで現実的な問題となっています。

ペットトラブルが深刻化すると、近隣関係の悪化だけでなく、住環境の悪化や精神的ストレス、さらには法的紛争に発展する可能性も否定できません。こうした事態を未然に防ぎ、あるいは円満に解決するためには、正しい知識と冷静な対処が欠かせません。

本記事では、マンション内で発生するペットトラブルの典型例や、そこから生じる心理的・法的影響について整理したうえで、行政書士が提供できる法的アプローチ(内容証明郵便による通知書作成や示談支援等)、さらに住民として取り得る具体的な対応ステップについて詳しく解説します。

ペット問題に悩んでいる方が感情的にならず、法的根拠に基づいて冷静に対応し、安心して暮らせる住環境を取り戻すためのヒントをお届けします。

マンションでのペットトラブルの実態と住民への影響

![]()

マンション内で発生しがちなペットトラブルには、騒音や臭気、ルール違反など様々な種類があります。

例えば深夜の犬の鳴き声、廊下での糞尿による悪臭、ペット禁止規約の無視などは、どれも近隣との摩擦の原因となります。

ここでは、こうした典型的なトラブルの事例と、それによって引き起こされる住民への心理的な影響について見ていきましょう。ペットを飼う側・飼わない側双方にとって大きな負担となり得る問題だけに、早期の理解と対策が求められます。

鳴き声・臭い・汚れなどペットが原因の迷惑行為

典型的なペットトラブルとしてまず挙げられるのが、ペットから発生する騒音や臭いによる迷惑です。例えば、犬の吠え声がしつこく続いたり、夜間に猫が鳴き続けたりすると、周囲の住民の安眠を妨げ、大きなストレスとなります。

また、ペットの排泄物の臭いが廊下や共有スペースに漂い、飼い主が十分に清掃していないために悪臭トラブルに発展するケースもあります。さらに、共用部で犬を散歩させる際に粗相をしてしまったり、抜け毛がエレベーター内に散乱するなど、衛生面での問題が生じることもあります。このように、ペットが発する騒音・臭気・汚れが近隣住民に直接迷惑を及ぼすケースは後を絶ちません。

ペットトラブルが住民に与える心理的ストレス

ペットトラブルは当事者双方に心理的な負担を与えます。被害を受ける側は、夜中の鳴き声に悩まされて寝不足になったり、廊下で強い臭気を感じるたびに不快感や怒りを募らせたりします。

中には、大型犬への恐怖心からエレベーターでその犬と鉢合わせすることすらストレスに感じる人もいます。また、ペットの毛やフケによるアレルギー症状が悪化し、健康面で影響を受けるケースもあります。

一方、ペットの飼い主側にとっても、周囲から白い目で見られたり直接苦情を受けたりすることで精神的に追い詰められることがあります。自分の大切な家族であるペットが原因で近所とぎくしゃくし、孤立してしまう状況は、飼い主にとっても大きなストレスとなります。

マンション規約違反の無断飼育による近隣関係悪化

マンションの管理規約でペット飼育が禁止されているにもかかわらず、無断でペットを飼っているケースもあります。こうした規約違反は近隣住民との信頼関係を著しく損ねます。ペット禁止を守っている住民にとっては、「自分たちは我慢しているのに不公平だ」という不満が高まり、規則破りの行為に強い怒りを覚えるでしょう。

管理組合に通報された飼い主は、周囲から厳しい視線を向けられることになり、エレベーターや共有部で顔を合わせる際にも気まずい雰囲気が漂います。また、このような無断飼育が横行すると、マンション全体の規律が緩み、他のルール違反も誘発しかねません。結果的に、コミュニティの秩序が乱れ、住民同士の不信感が募る要因となってしまいます。

マンションでのペットトラブルに関する規約と法的ポイント

![]()

ペットを巡るトラブルを解決するには、マンション独自の管理規約と関連する一般的な法律の両面から考える必要があります。まず、マンションの規約でペット飼育が許可されているかどうか、許可されている場合も頭数や大きさ、共用部分での移動方法などが定められているかを確認しましょう。

また、ペットが引き起こす被害については飼い主が責任を負うという法律上の原則もあります。ここでは、マンション管理規約におけるペットルールと、ペットトラブルに関連する法的ポイント、さらに管理組合や管理会社が取り得る対応策について解説します。

マンション管理規約におけるペット飼育ルール

マンションごとに、ペット飼育に関する管理規約や使用細則が設けられています。ペット飼育自体を全面禁止としているマンションもあれば、「体重○kg以下の犬・猫は飼育可」「一戸につきペットは2匹まで」など一定の条件付きで許可している場合もあります。

ペット可のマンションでも、共用部分では抱きかかえる、エレベーターではケージに入れる、といった細かなマナーが定められているのが一般的です。これらの規約は居住者全員が守るべきルールであり、違反すれば管理組合から注意や是正要求を受けることになります。

なお、新築当初はペット禁止だったマンションが住民の要望で規約変更されペット可へ転換するケースもありますが、その際もトラブル防止のため細則で厳格なルールが定められます。いずれにせよ、管理規約に定められたペットルールを理解し遵守することが、マンション内の平和を保つ第一歩となります。

ペットトラブルに適用される法律と飼い主の責任

ペットに関するトラブルでは、法律上、飼い主(管理者)がその責任を問われるのが基本です。民法では、ペットが他人に損害を与えた場合、飼い主が原則として賠償責任を負うと定められています(民法第718条)。

例えば犬が他の住民に噛みついてケガをさせた場合や、ペットが部屋から脱走して他人の部屋や共有施設を汚損した場合は、飼い主に損害賠償義務が発生します。また、鳴き声や臭いによる迷惑も、程度が酷ければ不法行為として精神的苦痛への慰謝料請求の対象となり得ます。

さらに、自治体には迷惑防止条例や犬猫の適正飼養に関する条例があり、深夜の鳴き声放置やフンの放置など悪質なケースでは行政から指導・勧告を受ける可能性もあります。飼い主は、自らのペットが他人に迷惑を及ぼさないよう適切に管理する法的責任を負っていることを自覚する必要があります。

管理組合や管理会社の役割と対応策

ペットトラブルの初期対応としては、住民から管理組合や管理会社への相談・苦情申告が行われます。管理側はまず事実関係を確認し、必要に応じて該当の飼い主に注意喚起の文書を発行したり、直接連絡して改善を求めたりします。ペット禁止のマンションであれば、規約違反として速やかにペットの処分(手放すこと)を求める警告書が出されることもあります。

ペット可のマンションでも、マナー違反があれば「ルールを守らない場合は飼育禁止措置も検討する」といった厳しい姿勢で臨むケースがあります。管理組合はマンション内の秩序維持の責任を負っており、悪質な違反者には総会決議の上で罰則(違反金の請求や共用施設利用停止など)を科すことも可能です。(根拠:区分所有者法第57条)

ただし、実際には話し合いや警告で改善を促すのが一般的で、それでも従わない場合の最終手段として法的措置が検討されます。管理側が毅然と対応することで、被害を受けた住民も心理的に救われ、トラブルの深刻化を防ぐ効果が期待できます。

行政書士による内容証明郵便の通知と示談支援

![]()

話し合いや管理組合からの注意でもペットトラブルが改善されない場合、内容証明郵便による公式な通知が効果的な手段となります。行政書士に依頼し、法的観点から作成された通知書を送付することで、相手に問題の深刻さと具体的な要求を突きつけることができます。

内容証明による通知は単なる苦情ではなく、公的に記録された警告となるため、無視できない重みを持ちます。ここでは、ペット問題に対する内容証明郵便の効果と、行政書士が作成する通知書のポイント、さらに示談交渉や合意書作成におけるサポートについて説明します。

内容証明郵便でペット問題を警告する効果

内容証明郵便による通知は、ペットトラブルの相手に対して公式な警告を与える手段です。内容証明郵便は、いつ誰にどんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明するため、後日の法的証拠として残すことができます。

これによって、「○月○日までにペットの飼育をやめなければ法的措置を講じる」「夜間の鳴き声を直ちに改善せよ」といった強い要求を明示的に伝えることが可能です。口頭や通常の手紙で苦情を伝えるよりも相手に与える心理的プレッシャーは格段に大きく、自分が公式に問題視されたと認識した飼い主は、無視すれば訴訟など更なる事態に発展しかねないと悟り、対応に乗り出すでしょう。

行政書士が作成する通知書のポイント

行政書士に通知書の作成を依頼することで、内容証明郵便の効果を最大限に高めることができます。法律の専門家である行政書士は、マンション規約や関連法令を踏まえた適切な文言で文書を作成します。

例えば「管理規約第○条違反」や「民法第718条に基づく責任」など具体的な根拠を示しつつ要求を伝えるため、相手も納得せざるを得ない説得力が生まれます。また、行政書士の氏名が記載された通知書は、専門家が関与していることを示し、相手に「このままでは法的手段に発展しかねない」という強い印象を与えます。

感情的な表現を排し、冷静で法的に整合性のある文章になるため、相手は単なる感情的クレームではなく正式なクレームとして受け止めざるを得ないでしょう。さらに、内容証明郵便の書式に関する厳格なルール(字数や行数など)についても行政書士が確実に遵守して作成するため、形式不備となる心配もありません。

示談と合意書作成のサポート

内容証明郵便での警告の結果、相手が話し合いに応じてきた場合には、問題解決に向けた示談交渉の段階に入ります。ただし、行政書士は当事者間の交渉そのものに介入することはできず、あくまで当事者同士が合意した内容に基づき、示談書や合意書を作成することが職務範囲となります。

例えば、飼い主がペットを手放すことに同意した場合、その期日や方法、違反時のペナルティを文書に明記する必要があります。また、ペットの飼育は続けるものの、騒音防止策(防音マットの設置やしつけの徹底等)を講じることで合意した場合にも、その内容を明文化しておくことが重要です。

行政書士は、こうした合意内容を法的に有効な書面に整えることができ、当事者双方が署名押印することで、「言った・言わない」の水掛け論を防ぎ、万が一約束違反があった際には、その書面を根拠に追加の対応を求めることが可能となります。適切な書面化によるサポートは、円満な解決と再発防止に大いに役立ちます。

マンションのペットトラブルを解決する具体的なステップ

![]()

最後に、マンションでのペットトラブルに直面した際に取るべき具体的な行動手順を確認しておきましょう。感情的にならず冷静に対処するためには、段階を踏んだ対応が重要です。証拠の収集や初期対応から、専門家への相談に至るまで、順を追って対応策を実践することで、よりスムーズな解決が期待できます。

以下では、問題発覚時にまず行うべきことから、状況に応じた次のステップまでを段階的に説明します。自分だけで抱え込まず、周囲の協力も得ながら進めることが肝心です。

ルール確認と証拠の収集

まず最初に、自分のマンションのペット飼育に関する規約やルールを再確認しましょう。ペット飼育が禁止されているのか、条件付きで許可されているのか、何が禁止事項かを把握することが大前提です。

その上で、問題となっているペットの迷惑行為について客観的な記録を取り始めます。日時、場所、状況(鳴き声の大きさ、悪臭の強さ、被害の具体的内容など)をノートに書き留め、可能なら写真や音声録音などの証拠も残しておきましょう。

例えば、鳴き声の録音や、汚れが放置されている場所の写真などは後の交渉で有力な材料となります。また、自分以外にも被害を感じている住民がいれば、その人たちとも情報共有しておくと良いでしょう。

こうした記録は、感情に流されず冷静に状況を把握する助けになるとともに、後に第三者(管理組合や行政書士)に相談する際に説得力ある証拠となります。なお、腹立たしいからといって飼い主に怒鳴り込んだり、ペットに危害を加えたりするような過激な行動は絶対に避けてください。

飼い主への働きかけと管理側への相談

次のステップは、問題の飼い主への冷静な働きかけです。可能であれば直接会って、ペットによる迷惑の状況を丁寧に伝え、改善をお願いしてみましょう。

非難口調ではなく、「夜遅くの鳴き声で子どもが起きてしまって困っています」「廊下に臭いが広がっているようなのでお掃除をお願いできますか」など、具体的な状況と要望を穏やかな口調で伝えることが大切です。飼い主が問題に気付いておらず、指摘を受けて初めて対策を講じてくれるケースも十分あります。

直接伝えづらい場合や伝えても改善されない場合は、管理組合や管理会社への相談に切り替えましょう。前述の通り、管理側から公式に注意してもらうことで、当事者同士の摩擦を避けつつ問題を周知できます。

他の住民からも同様の苦情が寄せられている場合、管理側も事態を重く見て迅速に動いてくれるでしょう。自分が記録した証拠を示しながら、規約違反や迷惑行為の事実を報告し、是正対応を依頼してください。管理組合からの注意喚起や警告によって、飼い主も深刻に受け止め改善に乗り出すことが期待できます。

行政書士への相談と今後の対応

それでもトラブルが解消されない場合は、専門家である行政書士への相談を検討しましょう。行政書士に依頼し、ペット問題の改善を強く求める内容証明郵便の通知書を相手に送付してもらいます。

前述した通り、公式な文書で「規約違反のペット飼育を直ちに中止せよ」「迷惑行為を改善しなければ法的措置を取る」といった警告を発することで、相手に最終通告を突きつけることができます。

行政書士が法的根拠を明示した形で通知するため、飼い主にとって無視できないプレッシャーとなるでしょう。通知書送付後も状況が改善しない場合、事態は深刻です。その際には、弁護士に相談して規約違反に基づく訴訟を検討する段階となります。

また、ペットが他人に危害を加えている場合や嫌がらせ目的で飼育を続けているようなケースでは、警察や行政の担当部署に相談することも視野に入れましょう。ただし、ほとんどの場合は行政書士からの通知書が届けば相手も折れるものです。できるだけ早い段階で専門家の力を借り、事態の沈静化を図ることが肝心です。

マンションのペットトラブル解決策-まとめ

マンションにおけるペットトラブルは、放置すれば住民間の信頼関係を損ない、住環境を悪化させる厄介な問題です。しかし、適切な手順を踏んで対処すれば、決して解決不可能なわけではありません。

被害を受けている場合は我慢し続けるのではなく、上記で述べたように証拠を押さえて冷静に対応しましょう。そして必要に応じて行政書士など専門家の力を借り、法的根拠に基づいたアプローチを取ることで、問題解決への道筋が開けます。

ペットは本来、人々に癒やしや喜びを与えてくれる存在です。だからこそ、適切なルールの下で飼い主と周囲双方が安心して暮らせる環境を整え、マンションコミュニティの平和を維持していきましょう。

マンションのペットトラブルによる通知書はお任せください

![]()

近隣住民との関係悪化や管理規約違反など、ペットを巡る問題は非常にデリケートで精神的な負担も大きいものです。当事務所では、マンション内でのペットトラブルに対して、法的に根拠ある通知書(内容証明郵便)の作成を行政書士が丁寧にサポートいたします。

特に、次のようなお悩みをお持ちの方はご相談ください。

- ペットの鳴き声や臭いなどに長期間悩まされており、改善の兆しが見られない

- 管理規約でペット禁止にもかかわらず、無断で飼育が続けられている

- 管理会社に相談しても有効な対応が取られていない

- 感情的にならず、冷静かつ法的に適切な対応を取りたい

- これ以上近隣と直接の対立を深めたくない

- 相手に正式な形で改善要求を伝えたい

通知書は、単なる苦情ではなく法的な意思表示として効果的な手段です。行政書士がマンション規約や関連法令に基づき、説得力のある文面を作成いたします。まずは一度、お気軽にご相談ください。専門家として全力でサポートいたします。

手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ

まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。

| ⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |

2.契約書面の作成と送付

原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い

お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正

お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出

内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送

内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】

- 内容証明郵便の謄本 計1通

- 配達証明書 計1通

- 領収書 計1通

- その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 適切な脱会が可能

行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。

メリット2 迅速かつ効率的な手続

行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる

当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。

行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。

メリット4 土日の対応も可能

内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)

しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

| 業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 | 概要 |

| 内容証明郵便の 作成と差出 | 個人・法人 | 33,000円~ | 2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。 |

| 内容証明郵便 トータルサポート | 〃 | 44,000円~ | 〃 |

お問い合わせ

お客様の声

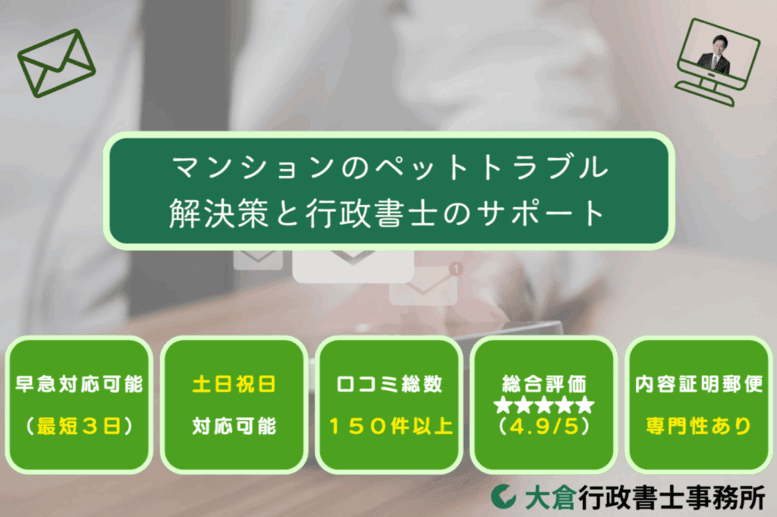

下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。

そのため、実施するサービスには自信をもっております。

![]()

内容証明郵便のイメージ

当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。

![]()

【参考記事】

日本郵便株式会社 内容証明