お子さんが学校で深刻ないじめ被害に遭っている場合、親としては「いじめ加害者を転校させることはできないのか?」と考えてしまうのは自然なことです。

被害児童が苦しんでいる中、加害児童が何事もなかったかのように同じ学校生活を続けている状況は、保護者にとって到底納得できるものではありません。

では、法律の観点からいじめ加害者を強制的に転校させることは可能なのでしょうか。また、転校以外に被害児童を守るためにできる措置や、内容証明郵便による通知書を活用した対処法とはどのようなものか。

本記事では、いじめ問題に悩む保護者の方向けに、行政書士がこれらの疑問に答え、適切な対応策について解説します。文章は専門的な知識を踏まえつつも分かりやすくまとめていますので、お子さんの安全を確保し問題解決へと導く一助となれば幸いです。

いじめ加害者を転校させることは可能か?

![]()

このトピックでは、いじめ加害者を強制的に転校させることが法律上可能なのか、その現状と課題について解説します。

保護者が加害者の転校を望む背景と、現行制度における制約について確認しましょう。

保護者が「加害者を転校させたい」と考える背景

お子さんがいじめ被害に遭った場合、親御さんがまず願うのは「これ以上被害に遭わせたくない」「加害者と引き離して安全を確保したい」という思いでしょう。

同じ学校やクラスに加害児童が在籍している限り、被害児童は常に不安やストレスに晒され、登校自体が苦痛になってしまうケースもあります。

また、被害者側だけが転校を余儀なくされ、加害者が何の処分もなく元の環境に留まるのは理不尽だと感じるのも当然です。そのため、多くの保護者が「いじめ加害者を転校させることはできないのか」と考えます。

特に悪質ないじめの場合には、加害児童自身に環境を変えさせる(=転校させる)ことで被害児童の安全を確保し、再発防止につなげたいと強く望む傾向があります。

現行制度ではいじめ加害者の強制転校は困難

結論から言えば、現在の日本の法制度上、いじめ加害者を強制的に転校させる仕組みは存在しません。

公立の小学校・中学校など義務教育の場では、そもそも生徒を退学(学校から排除)させる制度がなく、学校側が一方的に加害児童を別の学校へ移すことはできないのが実情です。

義務教育期間中は「住民票のある地域の指定校に通う」ことが原則であり、いじめへの制裁として加害者を強制転校させる法律上の規定は設けられていません。

同様に、私立校や高校においても、校則違反が重大な場合に退学処分(転校に類する措置)が行われることはありますが、それも学校の裁量に委ねられており、被害者側が法的に強制することはできないのが現状です。

学校がトラブルを避けるために加害者への厳しい処分(退学・転校措置)を控えるケースも少なくありません。

このように、いじめ加害者を法的に無理やり転校させる制度は現在存在しないため、被害者側としては他の方法でお子さんの安全確保を図る必要があります。

保護者の感情として「加害児童を学校からいなくさせたい」というのは当然ですが、現行の枠組みでは難しいという前提を押さえておきましょう。

公立校と私立校で異なる対応の可能性

先述のように、公立の小中学校では法律上退学・転校の強制ができないため、基本的に加害児童が在籍する学校から排除されることはありません。

しかし、場合によっては学校長や教育委員会の判断で加害児童に指導上の措置を取ることも検討されます。

例えば、教育委員会や学校が判断し、特別な配慮のもとで別の公立校への就学を勧めるケースや、一定期間学校に来させない「出席停止」措置を講じることは法律上可能です(学校教育法第35条に基づき、教育委員会が出席停止を命じることができます)。

| 学校教育法第35条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。 ⑴ 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 ⑵ 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 ⑶ 施設又は設備を損壊する行為 ⑷ 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 |

出席停止とは、問題行動がある児童生徒に対し一時的に登校を禁止する措置で、いじめが悪質な場合に検討されることがあります。これは転校ではありませんが、一時的に被害児童と加害児童の接触を断つ効果があります。

一方、私立学校や高等学校では、校則や学校判断で退学処分が下されることがあります。なお、いじめの態様が極めて悪質で被害児童の生命・身体に重大な危険が及ぶような場合には、学校教育法やいじめ防止対策推進法の趣旨に基づき、特例的に加害児童の転校を検討するよう求めることも選択肢として考えられます。

しかし実際問題として、そのような要求が正式に受け入れられた例は非常に稀であり、現実的にはハードルが高い点に留意が必要です。重大ないじめ事件では、加害生徒が自主退学や転校を余儀なくされる例も報道されていますが、退学処分を行うか否かは学校側の判断によります。

加害者との間でトラブルになることを危惧して、学校側が退学処分を差し控えるケースも考えられます。

以上のように、公立・私立を問わず「いじめ加害者を転校させる」こと自体を直接実現するのは現制度では非常に難しいのが実情です。

【関連記事】

>いじめを教育委員会に通報したい!行政書士がサポート

いじめ加害者を転校させる方法以外の被害児童を守るための措置

![]()

このトピックでは、加害者を転校させることが難しい中で、被害児童の安全を確保するために学校側や保護者が取り得る対策について説明します。いじめ被害を止め、被害児童の心身を守るために、どのような措置や依頼が可能かを見ていきましょう。

学校に対して「加害者と別のクラスにする」ことを要請

いじめ被害に対処する現実的な方法の一つが、被害児童と加害児童を物理的に離すことです。具体的には、クラス替えや座席配置の変更などで直接接触しにくい環境を作るよう学校に求めます。

年度途中での急なクラス替えや転校生扱いは難しい場合が多いですが、例えば新学年に上がるタイミングで「被害者と加害者が同じクラスにならないよう配慮してほしい」と学校側に正式に要請することは有効です。

実際に、あるいじめ被害案件では、保護者が学校宛に内容証明郵便で通知書を送り、「今後、被害児童と加害児童を同じクラスにしないでほしい」と強く求めた結果、翌年度にはクラスが分けられ、被害児童は安心して通学を続けられたというケースもあります。

このように書面で要望を残すことで、学校側も責任を持って配慮せざるを得なくなります。学校側は児童生徒の安全配慮義務を負っています。いじめが起きた以上、再発防止のために適切な措置を講じる義務があります。

クラスを分けることは比較的穏当かつ効果的な再発防止策であり、学校としても受け入れやすい要望といえます。特に公立校では年度替わりのクラス編成時に配慮することは現実的に可能な対応策ですので、遠慮せず申し入れましょう。

学校による加害者への指導・処分を求める

次に、学校側に対して加害児童への厳正な指導や処分を求めることも重要です。いじめ防止対策推進法の趣旨に基づき、学校はいじめを認知した場合、適切な指導や必要な措置を取る責任があります。

また、教育委員会や校長は、状況に応じて加害児童に対する指導上の措置(例えば出席停止や校内での別室指導等)を検討できます。

保護者としては、学校との話し合いの中で「加害生徒への厳格な指導」「必要ならば一定期間の出席停止措置」など具体的な対応を求めてみましょう。

ただし、一方的に「退学させろ」などと要求するのは現実的でないため、学校が取り得る範囲の措置を冷静に提案することが大切です。例えば、「被害児童へのこれ以上の接触を避けるため、加害児童を当面別室で指導してほしい」や「スクールカウンセラーの指導を受けさせるなど再教育してほしい」といった要望です。

学校も加害者の更生や教育を考慮する立場上、退学以外の方法で対処しようとする傾向があります。そのため、実現可能な要請を行うことで、結果的に被害児童の学校生活を守る方向に動かせるでしょう。

なお、いじめの程度が暴力や恐喝といった犯罪行為に近い場合には、学校だけでなく警察や児童相談所と連携して対処することも必要です。生命・身体に危険が及ぶ悪質なケースでは、内容証明を送るだけでなく速やかに警察にも相談すべきです。学校への要請と並行して法的措置の準備を進めることで、より強力な抑止力となります。

教育委員会や第三者機関への相談・申立て

学校の対応に不安がある場合や、学校に適切な対応を求めても改善が見られない場合は、教育委員会や第三者調査機関へ相談・申立てする方法があります。

いじめ防止対策推進法では、一定の重大ないじめ(生命・身体への重大な被害や長期欠席、転校を余儀なくされた場合など)を「重大事態」と定義し、その際には学校は必要な調査を行い、いじめを受けた児童・生徒および保護者に対して報告して重大事態の対処と再発防止措置を実施しなければなりません。

| いじめ防止対策法第28条(学校の設置者又はその設置する学校による対処) 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。 ⑴ いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 ⑵ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 |

被害が深刻であるにもかかわらず学校対応が不十分な場合、保護者は教育委員会に対して「重大事態」として正式な調査を求めることができます。

また、各自治体には教育問題に関する第三者委員会(いじめ調査委員会など)が設置されている場合があります。学校や教育委員会に訴えても動かないとき、この第三者委員会にいじめ問題の申立てを行い、公正な調査と是正勧告を求めることも選択肢です。

学校側が隠蔽や対応の先延ばしをしているケースでは、外部の目が入ることで状況が改善する可能性が高まります。

これらのステップを踏むことで、転校以外の方法でも被害児童の安全と権利を守る道筋が拓けます。重要なのは、保護者が泣き寝入りせず、使える制度や機関を積極的に活用していじめ問題に立ち向かうことです。

内容証明郵便による通知書でいじめ問題に対処する方法

![]()

このトピックでは、いじめ問題への具体的なアクションとして効果を発揮する「内容証明郵便による通知書」について解説します。内容証明郵便を利用して通知書を送る意味や、その効果・メリットを確認しましょう。

内容証明郵便による通知書とは?

内容証明郵便とは、郵便局が「いつ・誰から誰宛てに・どんな内容の手紙を出したか」を証明してくれるサービスです。これを利用して作成・送付する公式文書が通知書です。

通知書では、いじめの事実関係を明確に記し、今後望む対応(いじめの即時停止や再発防止策など)を相手方に伝えます。内容証明郵便で送ることで、「いつどのような要求を相手に伝えたか」を記録に残せるため、相手(加害児童の保護者や学校)に対して公式かつ強い意思表示となります。

たとえば、いじめ加害者の保護者宛に「あなたのお子さんが○○といういじめ行為を行った。直ちにいじめを止め、被害児童に二度と関わらないようにすることを求めます」といった内容の通知書を送ることが可能です。

また、学校宛てには「当該いじめ事案について適切な対応策を講じ、被害児童と加害児童を別のクラスにするなどの再発防止措置を取ることを求めます」といった要望を正式文書で伝えられます。

内容証明郵便であれば、こうした要求事項が法的に公的な文書として残るため、口頭や普通の手紙よりも相手に与える心理的インパクトが大きくなります。

【関連記事】

>子どものいじめ調査を学校に要求する正しい手順

通知書に盛り込む主な内容とポイント

いじめ問題に関する通知書には、以下のようなポイントを盛り込むことが一般的です。

- 事実関係の明示:いつ・どこで・誰が・誰に・何をしたか、どのようないじめ行為が行われたのかを具体的に記載します。日時や場所、内容をできる限り正確に示すことで、相手に言い逃れをさせません。

- 法的根拠の指摘:いじめ行為がどのような法律や校則に違反するかを述べます(例えば、刑法上の名誉棄損罪や暴行罪に該当し得る行為であること、学校教育法やいじめ防止対策推進法に反する行為であることなど)。これにより、相手側に事態の重大さと法的リスクを認識させます。

- 要求事項の提示:今後求める対応を箇条書きで明確に示します。例えば、「いじめ行為の即時停止」「被害児童への謝罪」「医療費・弁償費用がある場合の賠償」「二度といじめをしないことの誓約書提出」「加害児童に対する然るべき指導・処分」など、ケースに応じて具体的な要求を列挙します。中でも「被害児童と加害児童を別のクラスにすること」は重要な要請の一つです。

- 回答期限や連絡方法:通知書を送っただけでなく、相手にいつまでにどのような回答や対応を求めるかも明記します。例えば「本書到達後○日以内に文書にて回答ください」などと期限を区切ることで、相手に真剣な対応を迫れます。

通知書を作成する際には、感情に任せた表現や不確かな情報の記載は厳禁です。客観的事実にもとづき、冷静かつ論理的に内容を組み立てることがポイントとなります。

また、一方的に相手を非難しすぎたり、侮辱的な表現を用いると名誉毀損や脅迫と受け取られるリスクもあるため注意が必要です。そのため、専門知識を持つ第三者に内容をチェックしてもらうことが望ましいでしょう。

通知書を送るメリットと効果

内容証明による通知書を活用するメリットは大きく分けて3つあります。

正式な文書による強いプレッシャー効果

通知書が届くと、相手方(学校や加害者側保護者)は「正式なクレームを受けた」と認識します。単なる電話や口頭での苦情とは異なり、公的証拠が残る形で要求されたことで、問題を無視できなくなります。

学校にとっても教育委員会への報告義務や責任追及を意識せざるを得ず、迅速な対応につながりやすくなります。加害者の保護者も、書面で責任を指摘されることで子どもの行為を重く受け止め、適切な対応(子への指導・謝罪・監督強化等)に乗り出すケースが多いです。

法的トラブルへの発展を抑止できる

通知書には法的根拠を示して警告する内容も含まれるため、相手に「このままだと訴訟や警察沙汰もあり得る」という暗示を与えます。その結果、相手側がいじめ行為の停止や和解に応じる可能性が高まります。

例えば、「これ以上いじめが続く場合、然るべき法的措置を検討せざるを得ません」等と記載すれば、相手に与える心理的圧力は大きいでしょう。ただし、あくまで冷静な表現で示唆するに留め、直接的な脅迫とならないよう注意が必要です。

記録が残り後日の証拠になる

内容証明郵便で通知書を送ることで、「どのような内容をいつ送達したか」が記録として残ります。仮に将来、裁判など法的手段に移行した場合でも、この通知書が重要な証拠となります。

逆に相手が通知書を無視し問題が悪化した場合、「適切な措置を取るよう求めたのに相手が応じなかった」という事実が残るため、相手側の過失や責任を主張しやすくなります。

以上のように、内容証明郵便による通知書はいじめ問題の解決に向けた有力な手段となり得ます。しかし、この通知書を最大限効果的かつ安全に活用するためには、やはり専門家の知恵とノウハウが求められます。そこで次のトピックでは、行政書士が提供できるサポート内容とそのメリットについて説明します。

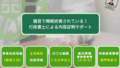

行政書士が提供できるサポートと活用するメリット

![]()

このトピックでは、いじめ問題に直面した保護者の方が行政書士に依頼することのメリットや具体的なサポート内容について解説します。専門家の力を借りることで得られる利点を確認しましょう。

法律に基づいた文書作成で安心・確実

行政書士は法律知識と文書作成のプロフェッショナルです。いじめ問題に関する通知書を行政書士に依頼すれば、関係法令に則った適切な文言で文書を作成してもらえます。

例えば、いじめの内容が刑法上の名誉毀損や暴行に該当する可能性があればその旨を正確に指摘し、学校教育法やいじめ防止対策推進法に基づく学校の義務も踏まえた内容に仕上げます。

法律に基づいた表現で書かれた通知書は、受け取った側も軽視できず、「専門家が関与している正式な文書だ」という印象を与えることができます。素人が独自に書いた文書ではどうしても感情的になったり内容に漏れが出たりしがちですが、行政書士であれば漏れなく事実関係と法的主張を整理してくれるため、安心して相手に提示できます。

また、行政書士は業務上取り扱う文書の守秘義務を負っており、ご依頼内容が外部に漏れる心配もありません。プロに任せることで、デリケートないじめ問題に対しても適切な配慮をしながら確実な文書作成が可能となります。

正式なクレームとして相手に与える心理効果

行政書士が作成した通知書は、形式や体裁もしっかりと整った公的文書となります。行政書士の職印が押された内容証明郵便の書面を受け取れば、学校関係者や加害児童の親は「これは公式な手続きによる苦情だ」と強く認識します。

その心理効果は非常に大きく、先延ばしにされがちな学校対応も一気に動き出すケースがあります。

事実、前述のクラス替え要請のケースでも、親御さん自身が口頭で訴えていた段階では対応が曖昧だったのが、行政書士名義の通知書を学校に送付した途端、具体的な対応が取られたという報告があります。

公的な書式で文書を交付することで、相手に「記録が残る問題である」と意識させ、軽率な対応や放置を抑制できます。特に学校にとっては、行政書士からの通知書が届いたという事実自体が教育委員会や他の監督機関への発覚を連想させ、早急に対処しなければというプレッシャーになるのです。

こうした正式文書ならではの威力も、行政書士に依頼する大きなメリットと言えます。

名誉棄損・脅迫リスクの回避と心強いサポート

いじめ問題で感情が高ぶるまま相手に手紙を書いてしまうと、思わぬ法的リスクを招く恐れがあります。例えば、加害児童やその親を過度に非難する表現を用いると、逆に名誉毀損で訴えられる可能性もゼロではありません。

また、言い方によっては脅迫や恐喝と受け取られかねない表現になってしまうリスクもあります。行政書士に依頼すれば、そうした不用意な表現を避け、法に触れない安全な範囲で最大限にこちらの要求を伝える表現を考えてもらえます。

結果として、相手に強いメッセージを伝えつつも法的リスクは回避できるため、安心して通知書を送ることができます。

さらに、行政書士は依頼者(保護者)の心強い伴走者にもなってくれます。いじめ問題は長期戦になることも多く、保護者だけで書類作成や相手方とのやり取りを進めるのは精神的負担が大きいものです。

行政書士に相談し、プロの視点でアドバイスを受けることで、問題解決への道筋が明確になり、保護者の不安も軽減されます。必要に応じて弁護士や他の専門機関との連携も紹介してもらえる場合もあり、ワンストップでサポートが得られるのも利点です。

いじめ加害者を転校させることはできるの?-まとめ

いじめ加害者を転校させることは保護者として切実な願いですが、現状の法律では強制的に転校させることは困難です。

しかし、クラスを分ける要請や学校への指導要求、内容証明郵便による通知書送付など、被害児童を守るために取れる手段は数多く存在します。

特に通知書は、正式な書面で相手に働きかける強力な方法であり、行政書士に依頼して作成・送付することで大きな効果を発揮します。

行政書士のサポートを得ることで、法律に裏付けされた安全な文書で学校や加害者側に対応を促し、名誉毀損等のリスクを避けつつお子さんの安全を確保することが可能になります。

いじめ問題は非常にデリケートで精神的にも辛いものですが、適切な手順を踏み、専門家の力も借りながら対応すれば、必ず解決への道は見えてきます。

保護者の方一人で抱え込まず、今回解説したような方法や行政書士等の専門家を上手に活用して、お子さんの安心・安全な学校生活を取り戻すために行動してみてください。親としてできる限りの措置を講じることで、きっと状況は改善に向かうはずです。

いずれにせよ、専門家への相談は決して恥ずかしいことではありません。積極的に活用し、適切な助言を得ることで状況打開の糸口が見つかるはずです。勇気を持って一歩を踏み出しましょう。

いじめ加害者や学校への内容証明郵便は、当事務所にお任せください

![]()

いじめ問題において、「学校が動かない」「加害者側の親が話を聞いてくれない」といった状況に直面すると、保護者の方が一人で対応するには限界があります。そのようなときこそ、法的リスクに配慮しつつ、強い意思を伝えることができる内容証明郵便が非常に有効です。

当事務所では、いじめ問題に関する通知書の作成を多数取り扱っており、次のようなケースにも対応しております。特に次のような方はご相談ください

- 学校に何度相談してもまともに取り合ってもらえない

- 「再発防止策」や「クラス替え」などを正式に要望したい

- 加害生徒の保護者に対して、いじめ行為の即時停止を強く求めたい

- 子どもが登校できない状況で、早期に安全を確保したい

- 記録を残したうえで、学校や加害者側に責任ある対応を促したい

- 自分で文章を書こうとしたが、名誉毀損や脅迫になるのが怖い

- 専門家による法的に適切な表現で通知書を作りたい

行政書士が対応するメリット

- 法律に基づいた、安全で的確な文言で通知書を作成

- 感情的な表現を排除し、法的トラブルを未然に防止

- 学校・教育委員会・加害者側に「正式な文書」として強く作用

- 依頼者様の負担を軽減し、書面作成から送付まで一貫対応

- 記録が残るため、後の手続きや交渉の重要な証拠になる

ひとりで抱え込まなくて大丈夫です。いじめ問題は、保護者の方が想像以上の精神的負担を抱えるものです。専門家に相談することは決して大げさではありません。むしろ、適切な書面を一通出すだけで状況が改善するケースも非常に多くあります。お子さんの安全を守るためにも、まずはお気軽にご相談ください。当事務所が、全力でサポートいたします。

手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ

まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。

| ⑴ お電話によるご相談は→0743-83-2162(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |

2.契約書面の作成と送付

原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い

お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正

お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成しご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出

内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送

内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】

- 内容証明郵便の謄本 計1通

- 配達証明書 計1通

- 領収書 計1通

- その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記には、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 迅速かつ効率的な手続

行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット2 相手に対するプレッシャーを与えられる

当事務所が作成させていただく通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。

行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができます。

メリット3 土日の対応も可能

内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)

しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

下記の料金には、当事務所の記名費用を含んでおります。 (一部のサービスでは記名できない場合がございます。) 内容証明の郵送費等は別途かかります。

| 業務内容 | 案件(受取方) | 料金(税込) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 内容証明の作成と差出 | 定型外文面(個人・法人) | 33,000円~ | 1,000文字から4,000文字(最大)程度の内容文書を作成します。 |

| 内容証明トータルサポート | サービスによってご利用いただけます。 | 44,000円~ | 〃 |

お問い合わせ

お客様の声

下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。

そのため、実施するサービスには自信をもっております。

![]()

内容証明郵便のイメージ

当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。なお、金額によってページ数は異なります。

![]()

【参考記事】

日本郵便株式会社 内容証明