学校で子どもがいじめ被害に遭った際に学校側が対応してくれない。そのようなケースはよくあります。保護者はまず学校に相談し、加害児童への指導や再発防止策など適切な対応を期待するものです。しかし残念ながら、「学校にいじめを訴えたのに真剣に対応してくれない」「形ばかりの指導で状況が改善しない」といったケースも存在します。

学校が頼りにならない場合、保護者は途方に暮れてしまいがちですが、そこで諦めてはいけません。学校がいじめ問題に対応してくれないときに取るべき法的対処法があります。

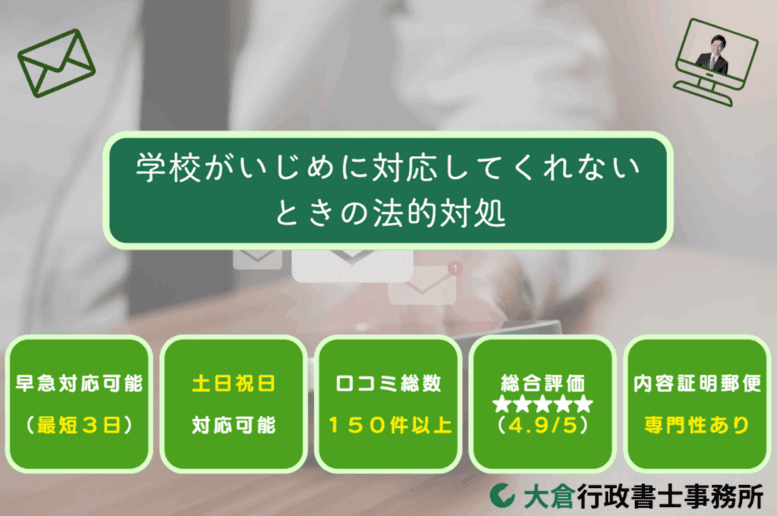

本記事では、学校での子どもがいじめ被害に学校側が対応してくれないケースにおいて、学校側の法的義務と責任から、保護者が活用できる具体的な手続き(いじめ対策要望書の提出や行政書士による内容証明郵便の送付など)までを網羅的に解説します。

学校に失望した保護者が次に進むべきステップを理解し、お子さんの安全と権利を守るための行動を起こす一助となれば幸いです。

学校のいじめ対応義務と法的責任

![]()

日本にはいじめ防止対策推進法という法律があり、学校はいじめ問題に対して一定の義務と責任を負っています。まずはこの法律に基づく学校側の義務内容と、重大ないじめ事案で学校が取るべき対応、そして学校が対応を怠った場合に問われる法的責任について確認しましょう。

学校の役割を正しく理解することが、保護者が次のアクションを検討する上で基礎となります。

いじめ防止対策推進法における学校側の義務

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)により、学校はいじめに対して積極的に対応する法的義務を負っています。この法律の第23条では、学校がいじめの相談を受け事実があると認めたときは、速やかに事実確認を行い、被害児童への支援および加害児童に対する指導等を行わねばならないと規定されています。

つまり、学校は「様子を見る」などと悠長な態度をとるのではなく、直ちに調査と対処に乗り出す責務があるのです。さらに各学校には、いじめ防止のための組織作りや教職員への研修実施など、総合的ないじめ対策を講じることも義務付けられています。(いじめ防止対策推進法第18条)

また、保護者からいじめの訴えがあった場合の対応についても文部科学省のガイドライン等で細かく指針が示されています。しかし現実には、「いじめ防止対策推進法の内容が十分に周知されていなかった」「対応が煩雑で後回しにされた」といった不合理な理由から、学校側の対応が遅れたり不十分になったりするケースが存在します。

保護者としては法律上学校に対応義務があることを踏まえ、怠慢な対応には然るべき改善を求める姿勢が必要です。

「重大事態」における学校の対応と役割

いじめ防止対策推進法では、被害児童の生命や心身、財産に重大な被害が生じた疑いがある場合や、いじめが原因で長期の欠席を余儀なくされている疑いがある場合を「重大事態」と定義しています。(いじめ対策推進法第28条)

例えば、いじめによる怪我や精神疾患、自殺未遂、あるいは不登校の長期化などが該当します。保護者が「我が子のいじめ被害は重大事態にあたる」と感じる場合、学校に対してその旨を申し出ることができます。重大事態と認定された場合、学校は以下の対応を取ることが求められます。

教育委員会等への報告

速やかに事態を設置者(教育委員会や学校法人)および行政機関に報告します。特に公立学校では教育委員会が中心となり対応を監督します。

- 調査組織の設置・調査実施

校内に第三者も含めた調査委員会等を設置し、いじめの事実関係や背景について徹底的な調査を行います。

- 保護者・被害児童への結果説明

調査結果について被害児童や保護者に説明・報告し、納得が得られるよう努めます。

- 再発防止措置

調査結果を踏まえ、加害児童への指導、被害児童のケア、再発防止のための学校環境の改善など必要な措置を講じます。

以上のように、重大事態では学校単独ではなく教育委員会や専門家を巻き込んだ大規模な対応が取られます。もし保護者が学校の対応に不信感を持つ場合でも、重大事態として動き出せば公正な調査が期待できます。「学校が動かないなら重大事態として訴える」という選択肢も頭に入れておきましょう。

【関連記事】

いじめを教育委員会に通報したい!

学校が対応を怠った場合に問われる法的責任

学校には児童生徒が安全に学校生活を送れるよう配慮する義務、いわゆる「安全配慮義務」があります。いじめを認識しながら適切な対応を取らず放置した場合、学校(設置者である自治体や学校法人)はこの安全配慮義務に違反した責任を問われる可能性があります。

実際の判例でも、教師らが悪質ないじめを把握しながら十分な対応をせず、その結果生徒が自殺に至った事件で、学校側の安全配慮義務違反が認定されています。(東京高裁平成19年3月28日判決)。つまり、学校がいじめ問題に不作為であった場合、民事上の損害賠償責任を追及され得るのです。

被害児童および保護者は、学校側の対応怠慢によって被った損害(例えば精神的苦痛に対する慰謝料等)の賠償を学校に請求できる可能性があります。また、学校がいじめを放置した事実は教育行政上も重大な問題であり、教育委員会から指導や是正勧告を受けることにもなります。

以上を踏まえれば、学校側にとってもいじめ対応を怠ることはリスクが大きく、本来見過ごすことは許されないのです。保護者としては学校の責任を理解し、「対応しないなら法的措置や責任追及も辞さない」という姿勢で臨むことが、学校を動かす後押しとなるでしょう。

学校が対応しない場合に保護者が取るべき行動

![]()

学校にいじめを訴えたにもかかわらず十分な対応が得られない場合、保護者側でいくつかの具体的なアクションを起こす必要があります。感情的になりすぎず冷静に状況を整理し、証拠を押さえた上で正式な要望を伝え、それでも改善しなければ外部機関に助けを求めるなど段階的な対応が有効です。

以下に、学校が動いてくれないときに保護者が取るべき基本的なステップを説明します。

いじめの記録と証拠収集を徹底する

まず最初に取り組むべきは、いじめ被害の記録と証拠の収集です。お子さんから詳しく話を聞き、何がいつから起きているのか事実関係を時系列にまとめましょう。学校から既に何らかの報告や回答を受けている場合は、その内容と子どもの話を照らし合わせ、食い違いがないか確認します。

次に、いじめの客観的な証拠を可能な限り確保します。写真や動画、音声データ、日記、被害状況のメモ、診断書、友人の証言など、後に証拠として役立ちそうなものは全て集めておきます。例えばスマートフォンで被害箇所の写真を撮る、暴言メッセージがあればスクリーンショットを保管する、心療内科を受診したら診断書を書いてもらう、といった具合です。

証拠が揃っていれば、学校との話し合いにおいて具体的に事実を示して対応を迫りやすくなりますし、仮に後で教育委員会や警察に相談する場合でも事態の深刻さを理解してもらいやすくなります。辛い記録を残す作業ではありますが、「言った言わない」にならないよう記録を残すことが解決への第一歩です。

学校へのいじめ対策要望書を提出する

学校側がいじめについて腰の重い対応しか取らない場合、書面による要望書の提出を検討します。要望書とは、いじめの事実経過や被害状況、学校に求める対応内容などをまとめ、正式に学校宛てに申し入れる文書です。

口頭や電話で何度訴えても動かなかった学校も、書面で要求を出すことで事態を重く受け止め始めることがあります。要望書に記載すべき内容は主に以下の通りです。

- いじめの事実関係

いつからどのようないじめが起きているか、時系列で整理した事実経過。

- 被害児童の状況

子どもが受けた被害の内容と現在の精神・身体の状態(例:ケガの有無、精神的苦痛で登校困難になっている等)。

- 学校に求める対応

具体的に取ってほしい対応策(加害児童への指導、クラス替えの検討、カウンセリングの手配、いじめ加害行為の即時停止など)。可能であれば今後の防止策も提言します。

- 回答期限

○日以内など、学校から回答や対応を開始してもらいたい期限を区切ります。

この要望書を校長先生宛てに提出し、受領の控えをもらうか内容証明郵便で送付します。要望書は保護者からの正式な要請として記録に残るため、学校も無視しづらくなります。。行政書士に依頼した場合には、行政書士名を付記した上で内容証明郵便を送れるので、強いプレッシャーを与えられます。要望書提出後は、学校からの回答を待ちつつ、改善策が講じられるか見守りましょう。

【関連記事】

いじめの記録は内容証明郵便が効果的?

中学校でのいじめの対処法について

教育委員会や専門機関へ相談する

学校への直接の働きかけでも状況が変わらない場合、教育委員会や警察、弁護士など外部の機関に相談する段階です。まず教育委員会ですが、各市区町村や都道府県の教育委員会は公立学校を所管する行政機関であり、学校が適切な対応をしていないと判断すれば指導や是正勧告を行う立場にあります。教育委員会に相談することで、学校内部では動かなかった問題が外圧によって動き出すことがあります。

相談内容は学校名やいじめの概要、学校の対応状況などです。教育委員会から学校へ事実確認が行われ、必要に応じて指導助言がなされるでしょう。それでも改善されない場合や、被害が重大で緊急を要する場合には、警察や弁護士への相談も視野に入れます。

暴行や傷害事件に発展しているなら警察への通報はためらうべきではありませんし、学校と加害者双方に対し損害賠償請求を検討するなら弁護士の力が必要です。

行政書士に相談している場合は、こうした外部機関への繋ぎ役として助言をもらえます。大切なのは、学校以外の第三者の目を入れることで事態を打開することです。保護者だけで抱え込まず、利用できる制度・機関は積極的に利用しましょう。

行政書士による文書作成支援と法的対応

![]()

いじめ問題に対して学校が動いてくれない場合、行政書士が関与できる局面が多くあります。

前述の要望書提出もそうですが、さらに踏み込んだ内容証明郵便での通知など、行政書士ならではの文書作成支援による法的対応が効果を発揮します。

ここでは、行政書士による具体的なサポート内容として、内容証明郵便を用いた通知の役割、いじめ改善・停止要求書作成のポイント、そして行政書士に依頼するメリットについて説明します。

内容証明郵便で学校や加害者に正式通知する

行政書士がいじめ問題でよく用いる手法の一つが、内容証明郵便を活用した正式な通知書の送付です。送付先はケースにより異なりますが、学校宛てに「いじめ是正の措置を求める通知」を送る場合と、加害児童の保護者宛てに「いじめ行為の停止を求める通知」を送る場合があります。

いずれにせよ、内容証明郵便による通知は単なる口頭やメールでの苦情とは一線を画し、法的証拠を残す厳正な警告として機能します。例えば学校宛ての場合、内容証明により「○年○月○日から○○といういじめが発生している事実」「それについて何度も相談したが改善されない事」「学校として速やかに具体的対策を講じる義務があること」等を通知します。

これにより、後日、万が一、裁判になった際にも「学校に正式に通知し是正を求めたのに放置した」という証拠になります。実際、いじめの対応について内容証明で学校に通知したにもかかわらず学校が何もしなければ、先述のとおり安全配慮義務違反として責任を問われる可能性が高まると考えられます。

加害者の保護者宛ての場合も同様に、いじめの詳細と違法性、即時停止要求と法的措置の警告を盛り込んだ内容証明を送ることで、相手親に強い心理的圧力を与えます。行政書士はこのような内容証明通知の文案作成と発送を代行できますので、法的に効果的な通知手段として活用できます。

いじめ改善・停止要求書作成のポイント

行政書士が作成するいじめ改善・停止要求書(要望書や通知書とも言えます)は、単なる要請ではなく法的根拠を示した説得力のある文書となります。作成にあたってのポイントは、前述のとおりいじめの具体的事実、法的評価、求める対応、期限、法的措置の可能性を盛り込むことです。

行政書士は依頼者(保護者)とのヒアリングを通じて事実関係を詳細に把握し、適用できる法律や校則を調査・検討します。例えば、暴力であれば刑法の暴行罪・傷害罪の可能性、名誉毀損的ないじめなら名誉毀損罪や民法上の不法行為になることなどを指摘します。

さらに、いじめ防止対策推進法や学校教育法施行規則に基づく学校の義務も引用し、学校や加害者側の責任を明確にします。親の切実な思いも専門家の言葉で代弁し、毅然とした要求内容を記載します。

例えば「貴校が速やかに当該いじめ事案を調査のうえ必要な指導措置を執られますよう要求いたします」「もし改善が見られない場合、然るべき法的措置を講じる所存です」といった文言で締め、真剣さを伝えます。

行政書士が関与することで、こうした文章表現の一つ一つに法的根拠と重みが加わり、単なる保護者の感情的訴えではない客観性のある文書に仕上がります。いじめ改善・停止要求書は、保護者の権利主張を形にした法的武器とも言えるでしょう。これを持って学校や加害者に向き合うことで、相手も真摯に対応せざるを得なくなります。

行政書士に依頼することの意義と利点

行政書士への依頼にはどのような意義と利点があるでしょうか。まず第一に、専門家の知見によって手続きが確実かつ迅速に進むことです。いじめ問題に直面すると保護者は冷静さを欠いてしまいがちですが、行政書士が間に入ることで感情的なやり取りを避け、筋道だった対処が可能となります。複雑な法的文書の作成もプロに任せられるため、内容の不備や誤字脱字といった心配なく安心です。

第二に、精神的負担の軽減があります。直接学校や加害者とやり合うのは保護者にとって大きなストレスですが、行政書士が代理で文書を出してくれることで心理的な負担が軽くなります。相手方との窓口を行政書士に一本化できれば、保護者自身はお子さんのケアに専念することもできます。

第三に、事態の客観視と戦略立案を助けてもらえる点です。行政書士は法律のプロとして第三者的な立場で状況を分析し、「まず学校にこう働きかけ、それでもダメなら次にこうしましょう」といった具合にシナリオを描いてくれます。

経験豊富な行政書士であれば過去の事例も踏まえて最適な提案を行ってくれるでしょう。「自分一人ではどうしていいか分からない」という状態から抜け出し、専門家と二人三脚で解決への道筋をつけられることは、保護者にとって大きな救いとなります。以上のように、行政書士に依頼することは単なる文書作成以上の価値があり、いじめ問題に対峙する上で心強いパートナーとなってくれるのです。

【関連記事】

部活でのいじめ被害への対処法

陰湿ないじめの対処法

いじめ問題解決に向けた実践的ステップと心構え

![]()

学校が動いてくれない状況下でいじめ問題を解決に導くには、法的手段を含めたいくつかのステップを冷静に踏んでいく必要があります。同時に、保護者としての心構えも重要です。最後に、現実的な解決に向けたステップの総括と、保護者が持つべき姿勢について述べます。

冷静かつ着実な対応を継続する

いじめ問題は感情を揺さぶられる局面が多いですが、冷静さを失わず着実に対応を続けることが解決への近道です。学校への働きかけがうまくいかなかったからといって感情的に非難したり、相手児童や保護者に直接報復しようとするのは逆効果です。

記録の蓄積、文書での要求、外部への相談と、一つ一つ手順を踏んでいけば必ず事態は動きます。特に行政書士に依頼している場合は、プロの指示に従って手続きを進めればよいので過度な不安を感じずに済むでしょう。

途中で学校側の態度が軟化したり、話し合いの場が持たれることになった場合も、感情的に責め立てるのではなく事実と証拠に基づいて冷静に対話することが大切です。保護者の冷静で理路整然とした対応は、子どもにも安心感を与えます。「お父さんお母さんが落ち着いて対処してくれている」という事実は、被害児童の心の安定にもつながるからです。焦らず諦めず、ステップを飛ばさずに対応を積み重ねましょう。

専門家との連携を積極的に図る

いじめ問題では専門家との連携が解決への鍵になります。行政書士との二人三脚はもちろん、必要に応じて弁護士やカウンセラー、警察とも協力する姿勢が求められます。また、子どもの心のケアについてはスクールカウンセラーや児童精神科医と連携し、学校内でのフォローアップをお願いすることも重要です。

さらに、教育委員会や子どもの人権110番といった公的機関とも連絡を取り合い、状況を共有することで、学校への圧力を高めつつ子どもの安全ネットワークを広げることができます。一人で抱え込まず、周囲の専門家と連携することで解決への道筋が大きく拓けるはずです。

子どもの安全と権利を最優先に考える

いじめ問題への対処において常に忘れてはならないのは、お子さんの安全と権利を最優先に考えることです。悔しさや怒りから加害者を厳罰に処したいと思う気持ちも理解できますが、本来の目的は子どもが安心して生活できる環境を取り戻すことにあります。

学校との関係修復や加害児童からの謝罪も大切ですが、それ以上に大切なのはいじめが確実に止み、二度と繰り返されないようになることです。場合によっては転校なども視野に入れ、お子さんにとってベストな選択を検討しましょう。法的手段に踏み切るかどうか迷う場面もあるかもしれませんが、その際は「子どもの権利を守れるか」を基準に判断すると良いとされています。

専門家に相談しつつ、最終的には保護者がわが子の代弁者として最善の決断をしてください。また、お子さんにも「あなたには安心して勉強する権利がある、大人たちがそれを守る」というメッセージを伝え続けてください。保護者の毅然とした姿勢は子どもに勇気を与え、いじめに負けない心を支える力になります。

法的対処と聞くと身構えるかもしれませんが、適切に活用すれば子どもの未来を守る強力な手段となります。お子さんの笑顔を取り戻すために、必要な法的対応を惜しまず、最後まで寄り添って支えてあげましょう。

お子様のいじめ被害による通知書作成はお任せください

![]()

学校がいじめに真摯に対応してくれない。その現実に直面したとき、保護者の方が一人で抱え込む必要はありません。

当事務所では、いじめ被害に悩む保護者の方を法的な側面から全力でサポートしています。

特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

- 学校に何度相談しても「様子を見ましょう」と言われて話が進まない

- 担任や校長と話したが、記録も残されず、改善が見られない

- いじめの証拠はあるのに、加害児童への指導がなされていない

- 子どもが不登校や体調不良になっているが、学校が重大事態と認めてくれない

- 教育委員会や第三者機関に働きかけたいが、どのように文書を出せばよいか分からない

- 内容証明で学校や加害者側に正式な警告を出したい

など、状況に応じた対応をご提案いたします。お子様の安全と尊厳を守るために、また学校に動いてもらうための「言葉」と「形」を、法的専門家の立場から一緒に整えてまいります。どんなに小さな疑問や不安でもかまいません。まずはお気軽にご相談ください。

手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ

まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。

| ⑴ お電話によるご相談は→0743-83-2162(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |

2.契約書面の作成と送付

原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い

お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正

お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出

内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送

内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】

- 内容証明郵便の謄本 計1通

- 配達証明書 計1通

- 領収書 計1通

- その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼料金

| 業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 | 概要 |

| 内容証明郵便の 作成と差出 | 個人・法人 | 33,000円~ | 2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。 |

| 内容証明郵便 トータルサポート | 〃 | 44,000円~ | 〃 |

お問い合わせ

お客様の声

下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。

そのため、実施するサービスには自信をもっております。

![]()

内容証明郵便のイメージ

当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。

![]()

【参考記事】

日本郵便株式会社 内容証明