当事務所では、児童や生徒が学校内で受けた深刻ないじめに対し、事実関係の整理、学校との対応交渉、さらには将来的な法的措置も見据えた内容証明郵便の作成・発送など、保護者の方々を法的・文書作成面から全面的にサポートしております。

今回ご紹介するのは、ある小学校に通う児童が、同じ学年・学級内の複数の児童から継続的ないじめ行為を受けていた事案です。いじめは暴力・言葉の暴力・孤立といった多面的な形で繰り返され、結果的に被害児童は心身に深刻なダメージを負いました。

以下の内容は、関係者のプライバシーに最大限の配慮を加えたうえで再構成したものです。いじめに直面している保護者の方々が、事実を整理し、冷静かつ法的に対処していく上での一助となれば幸いです。

継続的ないじめの実態

![]()

被害児童は、小学校高学年に在籍する男子児童です。学級内で特定の児童を中心とする複数名から、無視や悪口、嘲笑などの精神的ないじめ行為を日常的に受けており、さらには主導的な存在と見られる児童から、直接的な暴力行為も繰り返されていました。

主な加害行為の内容(抜粋)

- 登下校時の暴力行為

登校や下校のすれ違いざまに、腹部を拳で殴打される行為が見られました。当初は週に数回の頻度でしたが、次第に日常的なものとなり、継続的な暴力が常態化していきました。

- 背中を蹴る・叩く等の身体的加害

授業中や休み時間においても、背後から蹴られる、背中を叩かれるなどの加害行為が頻発。児童は常に緊張状態に置かれ、安心して過ごせる時間が失われていきました。

- 人格を否定する発言の吹聴

「頭がおかしい」「○○(苗字)って関わったらあかんで」など、人格を否定し孤立を促すような悪評が教室内外で吹聴され、被害児童の人間関係が著しく破壊されていきました。

- 集団による傍観・嘲笑

いじめ行為が発生していた場面には、常に複数の児童が同席していたものの、誰一人として止める様子はなく、逆に加害者を煽るような発言や、笑いながら傍観する態度が繰り返されていたことも確認されています。

被害児童の苦悩と沈黙

被害児童は、日々の暴力と心ない言葉に対し、強い恐怖心とストレスを抱えながらも、「誰にも信じてもらえない」「言ったらもっと酷くなるかもしれない」との強い不安から、周囲に助けを求めることができませんでした。

この「言えない」「我慢するしかない」という状態は、いじめ被害者が陥りやすい非常に典型的な心理的傾向ですが、その背後には「問題を軽視されるかもしれない」「どうせ学校も何もしてくれない」といった失望や諦めが存在しており、長期的には自尊心の喪失や自己否定に結びついていく非常に危険な兆候です。

被害児童は、暴力だけでなく、周囲の無関心や加害者への追従といった「集団による構造的ないじめ」によって、教室における安心感や居場所を完全に失っていました。

ご家族の対応とご相談の経緯

児童の異変に気づいた保護者は、まずは担任や学年主任に相談を開始。しかし、学校側の対応は抽象的・形式的なものにとどまり、改善にはつながりませんでした。

そうした状況のなかで当事務所にご相談があり、事実関係の整理、医療記録や診断書の確認、加害者との接触履歴や学校側の対応経過を記録した上で、内容証明郵便による正式な申し入れを行うに至りました。

学校の対応と法的責任

![]()

保護者は、いじめが発覚した当初から一貫して学校に相談を続け、担任教諭、学年主任、さらには校長との面談も複数回実施しました。いずれの場面においても、保護者は「事実を知ってほしい」「具体的な対策を講じてほしい」という強い思いから、冷静かつ詳細な説明を尽くしてきました。

しかし、学校側の反応は終始慎重というより消極的であり、「状況を注視します」「子どもたちに話はしました」といった、曖昧かつ抽象的な回答が繰り返されるにとどまりました。

その結果、加害行為の根本的な改善には至らず、被害児童は引き続き、日々の通学に恐怖と緊張を抱えたままの状態が続いてしまいました。

安全配慮義務違反の疑い

特に看過できない事案として挙げられるのが、プール授業における「バディ制度」において、過去に複数回の暴力行為を行っていた加害児童と被害児童をペアに指定したという学校側の対応です。

バディ制度とは、児童の安全確保のため、互いに体調や異変を見守る役割を持たせる目的で設けられた制度です。その性質上、信頼関係や心理的安定が前提となるにもかかわらず、明らかに人間関係上のリスクがある組み合わせを指名するという対応は、教育機関としての安全配慮義務を著しく逸脱していると言わざるを得ません。

保護者はそれ以前から一貫して「加害児童との距離を保ってほしい」「二人を接触させないでほしい」と繰り返し要望しており、学校側にとってもその事情は十分に周知されていたはずです。それにもかかわらず、事実上の接近を制度上許容するような配置を行ったことは、過失を超えて重大な危機管理意識の欠如と捉えざるを得ません。

このような対応は、結果的に被害児童にさらなる心理的圧迫を与えただけでなく、「学校は加害行為を容認しているのではないか」という周囲の誤解や無関心を助長する恐れすらありました。

法的観点からの責務

学校は、児童の安全と教育環境の確保について、法令上明確な責務を負っています。具体的には、以下のような法的義務が該当します。

いじめ防止対策推進法

学校はいじめを把握した際、速やかに調査・対処を行う義務があり、重大事態に該当する場合には、教育委員会への報告と事後対応も求められます。

障害者差別解消法

被害児童に発達障害等の特性が確認された場合には、その児童の特性に応じた合理的配慮を講じることが、教育機関に義務付けられています。

本件においては、これらの責務のうち複数が実質的に履行されておらず、学校側の対応は形式的・反復的な表現に終始するばかりで、実効性ある再発防止措置や児童の心理的安全への具体的配慮は全く確認されませんでした。

にもかかわらず、「指導は継続しています」「注意喚起はしました」などの文言が繰り返され、被害児童の不安や苦痛に対して誠実に向き合う姿勢は感じられない状況でした。

当事務所の対応支援

![]()

学校からの消極的かつ形式的な対応が続く中、保護者は「これ以上、学校に直接掛け合っても解決は見込めない」と判断し、当事務所に正式なご相談をいただきました。当事務所では、法的・記録的な観点から、以下のような具体的対応を実施いたしました。

内容証明郵便の作成・発送

まず、これまでの被害の経緯、医学的診断内容、学校側の対応履歴、及び法的責務に関する論点を明確に整理し、学校宛に内容証明郵便を送付いたしました。

本書面には以下の主旨を含めました。

- 被害児童が受けた暴力・暴言等の行為が、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」に該当すること

- 学校側に安全配慮義務および合理的配慮義務があること

- 今後、必要に応じて民事訴訟や教育委員会への告発等の法的措置も検討する旨

このように、単なる「相談」ではなく、事実の記録と法的責任を明記した上での「正式な通知」として構成することで、学校側に対して重みのある問題提起を行いました。

保護者宛通知の支援

主犯とされる児童の保護者については、児童本人の住所情報が確認できなかったため、学校を経由して内容証明郵便を送付しました。また、その他の関与児童の保護者には、レターパックライトによって文書を送付し、次のようなメッセージを伝えるようにいたしました。

- 暴力行為を傍観し、笑い、煽るような言動もいじめ構造の一端を担うものであること

- 自身の子どもがどのような言動を取っていたのか、改めて確認と指導をお願いしたいこと

- 被害児童への今後の接し方や配慮について、家庭内で話し合っていただきたいこと

これらの書面は対立や非難を目的としたものではなく、「構造的ないじめを家庭でも認識していただくための依頼文」として、丁寧な表現をもって構成しております。

学校への具体的要望事項の提示

学校宛の通知では、単なる苦情ではなく、明確な改善提案・要望として以下の事項を盛り込みました。

- 加害児童に対する、校長・教員による適切な懲戒措置の実施(いじめ防止対策推進法第25条)

- 教育委員会を通じた出席停止等の措置の要請(同法第26条)

- 加害児童と被害児童の接触回避措置

- 今後の再発防止策、及び被害児童に対する合理的配慮の実施報告

このように、感情的な抗議にとどまらず、冷静かつ制度的・法的な要求として文書を設計することで、対応の実効性を高めていきました。

【関連記事】

いじめの記録は内容証明郵便が効果的?

いじめを教育委員会に通報したい!

再発防止策と本事例からの学び

![]()

本件を通じて、私たちが強く感じたのは、「学校と保護者の温度差」「いじめの構造的無理解」「形式的対応の限界」という3つの大きな課題です。

これらは本件に限らず、多くのいじめ事案に共通して見られる深刻な問題でもあります。

学校と保護者の温度差

保護者にとって、いじめは「命や人格に直結する問題」であり、一刻も早く解決すべき切実な課題です。子どもが暴力や悪口で追い詰められ、不安や恐怖の中で毎日を過ごしている現実を見れば、危機感を抱かない親はいません。保護者は「子どもの命を守るためにどうすべきか」という一点を最優先に学校へ訴えます。

しかしながら、学校側の対応は「様子を見ます」「継続的に指導しています」といった抽象的で一般的な言葉にとどまる場合が多く見受けられます。表面的な回答では具体的な安全確保にはつながらず、結果としていじめの実態は改善されません。この温度差は、保護者の不信感や孤立感を増幅させ、「学校に訴えても何も変わらない」という諦めの感情を生み出す大きな要因となります。

いじめの構造的理解の欠如

いじめは、単純に「加害者がいて被害者がいる」という二者関係で語れるものではありません。主導する児童が暴力や言葉で攻撃を仕掛け、それを見て煽ったり笑ったりする児童たちが存在することで、いじめの構造は維持・強化されます。被害児童は「クラス全体から孤立させられている」という強烈な心理的圧迫を感じ、逃げ場を失ってしまうのです。

ところが学校側の中には、「直接手を出していない子は関係が薄い」「主犯格を指導すれば解決する」という表層的な理解にとどまる場合が少なくありません。このような認識では、いじめの背景にある「集団の同調圧力」や「沈黙による加担」といった構造的要因が見過ごされ、真の解決にはつながらないのです。

形式的対応では被害は止まらない

教育現場でよく見られる対応の一つに、「一応注意をした」「記録は残している」といった形式的な処理があります。しかし、それだけでは被害児童の恐怖や孤立感を和らげることはできず、いじめは容易に継続・再発します。

とりわけ重大事態と認定されるレベルの被害が出ている場合、被害児童の安全を可視化できる形で確保する具体的な措置が欠かせません。たとえば、座席配置やグループ分け、行事や授業におけるペア決定において加害児童と接触させない配慮、保護者への定期的な報告体制の確立などです。

また、教育委員会や第三者機関を交えた検証・助言を積極的に取り入れることも、形式的な対応から脱却する有効な方法です。そして何よりも、保護者が書面によって正式に学校に要求を行うことが、学校の姿勢を改めさせる第一歩となります。文書による要求は、学校の「曖昧な対応」を抑止し、責任ある行動を促す力を持つのです。

【関連記事】

内容証明をいじめっ子の親に送り早急な対応を求めるには

学校がいじめに対応してくれないときの法的対処

当事務所の対応方針

いじめの問題は、学校内で完結するものではなく、保護者や第三者の冷静な関与によって初めて状況が改善することがあります。

特に、深刻ないじめにおいては、当事者である保護者だけで対応するには限界があります。学校にとって「都合の良い範囲」で処理されてしまい、結果的に問題が放置・拡大するケースも少なくありません。

当事務所では、いじめ被害に苦しむお子様とそのご家族が、「これ以上一人で抱え込まない」「理不尽な沈黙を強いられない」よう、以下のような支援を通じて、問題解決と再発防止に向けた実効的なサポートを行っております。

継続的ないじめの記録整理と法的評価

保護者様からの聞き取り、学校とのやり取り、加害行為の経緯、医療機関の診断などを整理し、いじめの構造や法的評価を明確にしていきます。

単なる「感情的な訴え」ではなく、事実に基づいた「法的根拠ある主張」として構築することで、学校や関係機関への説得力ある対応が可能になります。

内容証明郵便や意見書の作成

事実関係に基づいた文書を、行政書士として責任をもって起案し、必要に応じて内容証明郵便やレターパック等で送付します。

通知文には、いじめ防止対策推進法、学校教育法、合理的配慮に関する各種法令などの根拠を明示し、今後の適切な措置を促す内容で構成します。

再発防止と安全配慮義務の具体的提言

「今後同じようなことが起きないようにするにはどうすればよいか」という視点から、学校に対して再発防止策や合理的配慮を提言し、被害児童が安心して通学できる環境の再構築を後押しします。内容証明での記録を残すことで、将来的な証拠保全にもつながります。

いじめを防止するための通知は行政書士にお任せください

![]()

いじめ問題は、決して「子ども同士の喧嘩」や「成長過程の一部」ではありません。人格を傷つけ、自尊心を奪い、ときには命に関わる重大な人権侵害です。それにもかかわらず、学校の対応が後手に回り、被害者側だけが泣き寝入りを強いられているケースが今も数多く存在します。

保護者として「これ以上、見過ごせない」と感じたとき、そして「どう動けばいいかわからない」と思われたときは、どうぞ一人で抱え込まず、当事務所にご相談ください。お子様の心と未来を守るために、私たちは記録と法的手段をもって、最善の支援を尽くしてまいります。

手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ

まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。

| ⑴ お電話によるご相談は→0743-83-2162(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |

2.契約書面の作成と送付

原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い

お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正

お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出

内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送

内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】

- 内容証明郵便の謄本 計1通

- 配達証明書 計1通

- 領収書 計1通

- その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記には、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 迅速かつ効率的な手続

行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット2 相手に対するプレッシャーを与えられる

当事務所が作成させていただく通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。

行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができます。

メリット3 土日の対応も可能

内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)

しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

| 業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 | 概要 |

| 内容証明郵便の 作成と差出 | 個人・法人 | 33,000円~ | 2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成いたします。 |

| 内容証明郵便 トータルサポート | 〃 | 44,000円~ | 〃 |

お問い合わせ

お客様の声

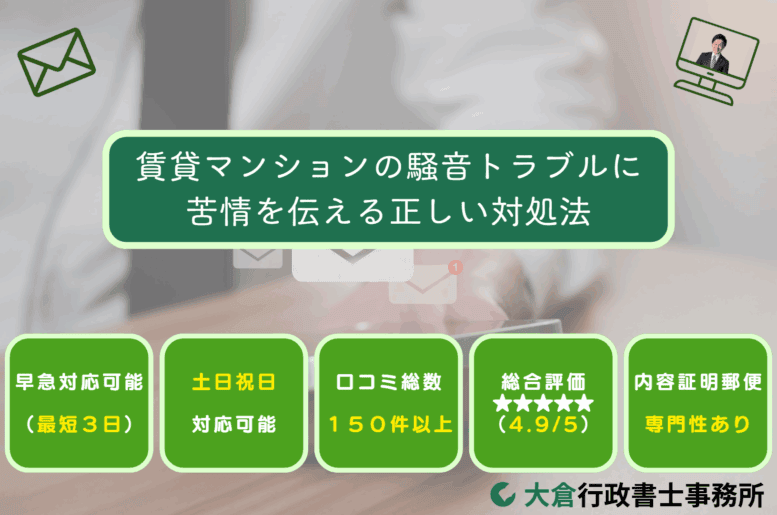

下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。

そのため、実施するサービスには自信をもっております。

![]()

内容証明郵便のイメージ

当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。

![]()

【参考記事】

日本郵便株式会社 内容証明