子供のいじめを教育委員会に通報したいと考える方は多いのではないでしょうか。いじめは子どもの心に深い傷を残し、時には命に関わる重大な問題となります。学校でいじめが発生した場合、通常は学校が適切に対応することが求められます。しかし、現実には学校側の対応が不十分であることが少なくありません。教師や校長がいじめの事実を軽視したり、適切な指導を行わなかったりするケースも見受けられます。このような場合、保護者としてどうすればよいのでしょうか。

その解決策の一つが教育委員会への通報です。教育委員会は、学校を指導・監督する立場にあり、学校の対応が不十分な場合に指導を行う役割を担っています。さらに、場合によっては加害児童の出席停止を命じる権限も持っています。

本記事では、いじめを教育委員会に通報する方法や、その効果について詳しく解説していきます。教育委員会の役割や、通報する前に学校に相談すべき理由、通報後の流れについて理解を深め、いじめの問題に適切に対応できるようにしましょう。さらに、内容証明郵便を活用した通報の方法についても説明し、確実に対応を促すための手段を紹介します。

いじめを教育委員会に通報してもいいの?

![]()

いじめ問題に直面した際、多くの保護者や当事者は、まず学校に相談することが一般的です。しかし、学校側が適切な対応をしない場合や、いじめが深刻化しているにもかかわらず十分な措置が講じられない場合には、教育委員会に相談することが可能です。

教育委員会とは?

教育委員会とは、市町村や都道府県ごとに設置されている教育行政を担う公的機関です。主な役割は、公立学校の運営方針を決定することや、教職員の採用・異動を管理すること、教育環境の整備などです。

特に、公立の小学校や中学校においては、学校の運営・監督を行う責任があり、校長や教員が行う教育活動が適切であるかを管理・指導する立場にあります。そのため、学校がいじめ問題に対して適切な対応をしていない場合、教育委員会が指導を行い、改善を促すことができます。

また、教育委員会は地域の教育政策を決定する機関でもあるため、いじめ防止に関する取り組みや、学校が果たすべき役割についても方針を定めています。そのため、教育委員会に相談することで、学校単体では解決が難しい問題でも、より広い視点からの対応が期待できるのです。

ただし、教育委員会はあくまで行政機関であり、いじめ問題に関するすべてのケースに即座に介入するわけではありません。基本的には学校の対応を確認した上で、必要な場合に指導や勧告を行うという流れになります。そのため、学校とのやり取りや、いじめの経緯について記録を残しておくことが重要になります。

教育委員会にはいじめを改善する義務がある?

いじめ防止対策推進法では、下記の条文などにより教育委員会がいじめの問題に適切に対処する責任を持つことが明確に定められています。この法律に基づき、教育委員会は学校に対する指導監督を行い、必要に応じて適切な措置を講じる義務を負っています。

| 第14条(いじめ問題対策連絡協議会) 第26条(出席停止制度の適切な運用等) 第30条(公立の学校に係る対処) 第33条(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助) |

教育委員会がいじめ問題に関与するケースとは

教育委員会が対応を行う具体的な場面としては、以下のようなケースが考えられます。

学校がいじめの事実を認めない、または対応を怠っている場合

学校側が「いじめは存在しない」と主張したり、被害者の訴えを軽視したりするケースがあります。このような場合、教育委員会が介入し、学校に対して是正を求めることが可能です。

学校の対応が不十分で、いじめが解決しない場合

いじめを受けた児童・生徒の状況が改善されないにもかかわらず、学校側が積極的な対応を取らない場合には、教育委員会が指導を行うことが求められます。

いじめの深刻度が高く、緊急の措置が必要な場合

いじめの被害がエスカレートし、被害児童・生徒の生命や心身に重大な影響を与える可能性がある場合には、教育委員会が迅速に対応し、学校側へ具体的な指示を出すことが求められます。

また、教育委員会は、いじめ問題の解決のために加害児童に対して出席停止措置を命じる権限がいじめ防止対策推進法第26条(下記条文あり)によって定められています。これは、被害児童の安全を確保するための強制的な措置であり、学校側の対応が不十分である場合に適用される可能性があります。

このように教育委員会は、いじめの解決だけでなく、再発防止のための指導や対策の強化にも取り組む責務があります。そのため、被害者だけでなく、学校全体に対して適切な教育指導が行われるよう、長期的な視点での対応を行うことが求められています。

また、学校側がいじめの事実を隠蔽しようとするケースや、教師や管理職が適切な対応を怠っている場合には、保護者や当事者が直接教育委員会に訴えることは、被害を拡大させないための有効な手段となります。

教育委員会への通報を検討する際には、学校とのやり取りの記録を残すことや、いじめの具体的な内容を整理することが重要です。これにより、教育委員会が問題の深刻度を正確に把握し、必要な措置を講じることができるようになります。

| いじめ防止対策推進法第26条(出席停止制度の適切な運用等) 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。 |

いじめ防止対策推進→こちら

いじめを教育委員会に通報する前に、まずは学校に相談を

![]()

教育委員会に通報することはいじめ問題の解決に向けた重要な手段の一つですが、その前に学校に相談し、学校内部での解決を図ることが望ましい場合もあります。学校は、生徒が安心して学べる環境を整える責任を負っており、学校の積極的な対応があれば、問題が深刻化する前に収束することもあります。

しかし、学校が適切な対応を取らない場合や、いじめの事実を軽視・隠蔽するような場合には、教育委員会へ通報することを検討する必要があります。ここでは、まず学校に相談することの重要性と、その手順について解説します。

まずは学校に相談し、適切な対応を求める

いじめが発生した場合、まずは担任の先生や学年主任、さらには校長に直接相談し、適切な対応を求めることが重要です。学校には、児童・生徒の安全と健全な学習環境を守る義務があるため、問題が報告された際には迅速な対応が求められます。

また、相談の際には、いじめの具体的な内容を整理し、冷静に伝えることが大切です。発生時期や場所、関与している児童の名前、具体的な被害状況などを明確にすることで、学校側が事実を把握しやすくなります。担任や校長が真剣に問題を受け止め、学級全体の雰囲気を改善するための対策を講じることで、いじめの根本的な解決につながることもあります。そのため、まずは学校に働きかけ、いじめに対する具体的な対策を講じてもらうことが重要と言えるでしょう。

学校の対応が不十分な場合、教育委員会への相談を検討する

学校に相談してもいじめが改善されない場合や、学校側が問題を軽視・隠蔽しようとする場合には、教育委員会に相談することを検討する必要があります。

学校が適切な対応を取らない主な理由として、いじめの実態を軽視しているケースや、学校の評判を守るために問題を隠蔽しようとするケースが挙げられます。また、加害児童の保護者が学校関係者と親しい場合など、学校が公正な対応を取らないこともあります。

このような場合には、教育委員会に相談し、第三者機関としての介入を求めることで、学校に対して適切な対応を促すことができます。

教育委員会に報告する際には、学校とのやり取りやいじめの詳細な記録を提出することで、より具体的な対応を求めることができます。そのため、学校に相談した際の対応や記録をしっかりと残しておくことが重要です。

いじめ問題の深刻度に応じた対応の進め方

いじめ問題はケースごとに状況が異なるため、深刻度に応じた対応を進めることが重要です。以下のような段階を踏むことで、より効果的に解決を図ることができます。

軽度のいじめ(学校内での解決が可能な場合)

初期の段階で発見されたいじめは、学校の指導によって改善する可能性があります。例えば、担任の先生に相談し、加害児童への注意や被害児童のケアを求めることで、問題が解決することもあります。この場合、学校側が積極的に動くことで、被害が拡大する前に収束することが期待できます。

学校が適切な対応をしない場合(教育委員会への相談)

学校に相談しても、十分な対応がなされない場合や、対応が遅い場合には、教育委員会に相談することを検討します。この際、学校とのやり取りやいじめの具体的な証拠をまとめ、教育委員会に適切な対応を求めます。

教育委員会も適切な対応を取らない場合(さらに上位機関や法的措置を検討)

教育委員会に相談しても状況が改善されない場合には、さらに上位の機関(文部科学省等)に通報することを考えます。また、いじめの深刻度によっては、法的手続きを視野に入れ、弁護士に相談することも一つの選択肢となります。

いじめ問題は放置すると被害児童の精神的・身体的な負担が大きくなるため、適切なタイミングで適切な機関に相談し、早期に解決を目指すことが大切です。

| 【関連記事】 >中学校でのいじめの対処法について/行政書士による解説 >小学1年生、2年生のいじめ対処法は?行政書士が解説 |

いじめを教育委員会に通報する場合には内容証明郵便を利用する

![]()

いじめ問題が発生し、学校に相談しても十分な対応がなされない場合、教育委員会へ通報することが重要です。その際、単に電話やメールで連絡するのではなく、内容証明郵便を活用することで、より確実に対応を促すことができます。

いじめ問題が発生し、学校に相談しても十分な対応がなされない場合、教育委員会へ通報することが重要です。その際、単に電話やメールで連絡するのではなく、内容証明郵便を活用することで、より確実に対応を促すことができます。

内容証明郵便は、送付した書類の内容や送付日時を証拠として残すことができるため、学校や教育委員会が問題を軽視することを防ぐ役割を果たします。いじめが深刻化しているにもかかわらず、学校側が適切な措置を講じていない場合には、保護者として毅然とした態度で対応し、教育委員会に正式な申し入れを行う必要があります。

ここでは、内容証明郵便を利用する目的や効果、具体的な活用方法について詳しく解説します。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、郵便局が「誰が・誰に・いつ・どのような内容の書類を送ったか」を証明してくれる特殊な郵便のことを指します。これにより、送付した文書の内容が改ざんされることなく、法的な証拠としても利用することが可能になります。

つまり、いじめ問題を教育委員会に通報する際、「何月何日に、どのような内容で申し入れをしたか」を明確に残すことができるため、相手が「そんな通知は受け取っていない」「そのような申し入れはなかった」などと主張することを防ぐ効果があります。

また、内容証明郵便は、学校や教育委員会に対し、「いじめ問題を正式に申し入れた」という強い意思表示にもなります。学校に相談しても誠実な対応が得られない場合、保護者が毅然とした対応を取ることで、学校や教育委員会の姿勢を改めさせる契機となるでしょう。

内容証明郵便による効果

内容証明郵便を利用することで得られる効果は多岐にわたります。まず、学校や教育委員会に対し、対応を怠った場合の責任が明確になるという点が重要です。正式な文書として記録に残るため、いじめに対する適切な対応を行わなかった場合の責任が問われることになります。

また、万が一、学校や教育委員会が適切な措置を取らず、いじめが続いたり、悪化した場合には、後の法的手続きにおいて証拠として活用することも可能です。

さらに、内容証明郵便の送付は、単なる口頭やメールでの申し入れとは異なり、郵便局による証明が可能なため、学校や教育委員会に対してより強いプレッシャーを与えることができます。これにより、教育委員会側も対応を怠ることができず、いじめ問題に対して真剣に向き合う姿勢を示す可能性が高まります。

内容証明郵便による改善ケース

内容証明郵便を活用することで、いじめ問題の改善が図られた具体的なケースもあります。

いじめの発覚を促し、加害児童の親との面談を実現

学校に対し、いじめの実態を明らかにするための調査を求める内容の内容証明郵便を送付することで、学校側がいじめの事実を認め、加害児童の保護者と面談の場を設けるようになったケースがあります。

保護者同士が顔を合わせることで、加害児童の保護者も子どもの行為の重大さを理解し、いじめをやめさせるよう働きかける契機となります。

学校や加害児童の保護者への通知により、学校側の対応を促進

学校に相談しても「様子を見ます」「本人たちの問題なので口出しできません」などと消極的な姿勢を示す場合、学校だけでなく、加害児童の保護者にも正式に通知を送ることで、事態の深刻さを認識させることができるようになります。

加害児童の保護者が、自分の子どもがいじめをしている事実を知らされていないケースも多いため、正式な通知を送ることで、対応を促す効果が期待できます。

| 【関連記事】 >内容証明をいじめっ子の親に送り早急な対応を求めるには |

学校や教育委員会又は保護者に対する内容証明はお任せください

![]()

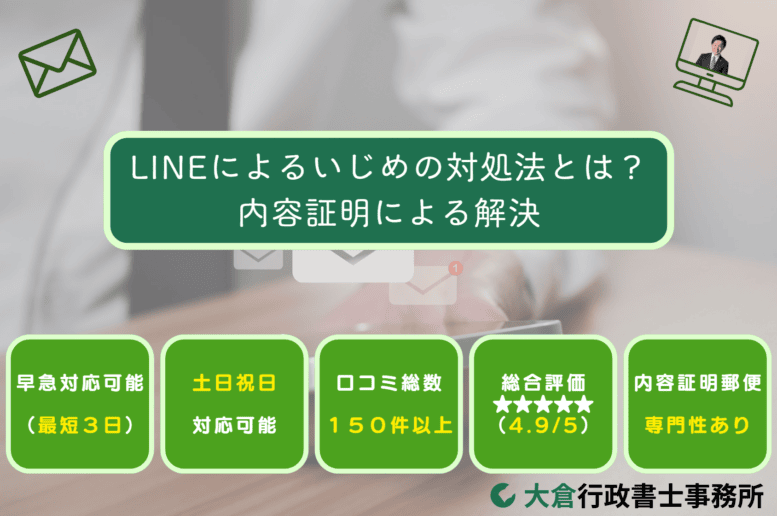

当事務所は、これまでに数多くのいじめ問題に関する内容証明郵便の作成サポートを行い、多くのご依頼者様からご信頼をいただいております。教育委員会への通報や学校への申し入れを行う際、口頭やメールでは対応が後回しにされがちですが、正式な文書として証拠を残すことで、学校や教育委員会に対し迅速かつ適切な対応を促す効果が期待できます。

特に、学校がいじめを軽視して対応しない場合や、教育委員会に通報しても適切な指導が行われない場合、あるいは加害児童の保護者が問題を認めずにいる状況では、内容証明郵便が非常に有効な手段となります。当事務所のネット上の口コミ件数は150件を超え、総合評価は4.9/5と高い評価を獲得しており、これまでの豊富な実績から、最適な文書作成をサポートいたします。特に、次のようなお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。

- いじめ問題が深刻化しているにもかかわらず学校が動かない

- 教育委員会に通報したいがどのように伝えればよいかわからない

- 学校や加害児童の保護者に対して正式な対応を求めたい

- いじめの証拠を文書に残しておきたい

- 学校や教育委員会にプレッシャーを与え適切な対応を取らせたい

- いじめに関する法的な対応を検討しているが最初の一歩を踏み出せない

このようなお悩みに対応するため、専門的な視点から適切な文書作成を行い、確実な証拠を残すことで、学校や教育委員会、加害児童の保護者に対して強い意思を示すお手伝いをいたします。いじめ問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ当事務所までご相談ください。

手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ

まずは、電話やお問い合わせにより内容証明郵便を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承っております。

| ⑴ お電話によるご相談は→050-3173-4720(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |

2.契約書面の作成と送付

原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い

お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正

お振込みいただいた後、約7日で内容証明案を作成し(クーリングオフ等の場合には原則2日前後です。)ご確認いただきます。内容証明郵便の案文について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便の差出

内容証明郵便の案文内容をご承諾いただけましたら、内容証明郵便を配達証明付で差出させていただきます。弊所では電子内容証明郵便により差出を行っておりますのでご確認いただいた後、即座に発送させていただいております。

6.書類の郵送

内容証明郵便が無事に相手に届くと、後日弊所に配達証明書や内容証明郵便の謄本が届きますので、それらの書類(以下、ご参照ください。)を全てご依頼者様にご返送させていただきます。

【郵送書類】

・内容証明郵便の謄本 計1通

・配達証明書 計1通

・領収書 計1通

・その他書類(名刺、アンケート等)

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記では、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 適切な脱会が可能

行政書士に内容証明を送付することで、法的に有効な脱会の手続が保証されます。

メリット2 迅速かつ効率的な手続

行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット3 相手に対するプレッシャーを与えられる

当事務所が作成させていただく脱会通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができるためスムーズに脱会ができると考えられます。

メリット4 土日の対応も可能

内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

| 業務内容 | 案件(受取方) | 料金 | 備考 |

| 内容証明の 作成と差出 | 定型外文面 (個人・法人) | 33,000円~ | 2,000文字から5,000文字程度の内容文書を作成します。 |

| 内容証明 トータルサポート | サービスによって ご利用いただけます。 | 44,000円~ | 〃 |

お問い合わせ

お客様の声

下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。そのため、実施するサービスには自信をもっております。

![]()

内容証明郵便のイメージ

当事務所では、内容証明郵便を電子形式(電子内容証明郵便)で発送させていただいております。電子内容証明郵便の見本は以下のとおりです。

![]()

![]()

| 【参考】 >日本郵便株式会社 内容証明 |

いじめを教育委員会に通報したい!行政書士がサポート-よくある質問

Q.いじめを教育委員会に通報することは可能ですか?

A.はい、可能です。学校が適切に対応しない場合や、いじめの被害が深刻化しているにもかかわらず十分な対策が講じられない場合には、教育委員会に通報することが認められています。教育委員会は学校の運営や指導を行う立場にあり、必要に応じて是正措置を求める権限を持っています。いじめの実態が適切に調査されるよう、証拠を整理したうえで申し入れを行うことが重要です。

Q.教育委員会にいじめを通報すると、どのような対応が行われますか?

A.いじめの内容や学校の対応状況に応じて、教育委員会が学校に対して指導を行うことがあります。例えば、学校に対していじめの調査を徹底するよう求めたり、加害児童への指導強化を促したりすることが考えられます。また、深刻なケースでは、加害児童の出席停止を命じることも可能です。学校の対応が不十分な場合、教育委員会が積極的に関与することで改善を促すことが期待できます。

Q.いじめを教育委員会に通報する前に、まず学校に相談すべきですか?

A.基本的には、まず学校に報告し、担任の先生や校長と話し合うことが望ましいとされています。学校が適切に対応することで、いじめの解決につながる可能性もあるためです。しかし、学校が事態を軽視したり、適切な対応を取らなかったりする場合は、教育委員会に連絡することを検討すべきです。学校とのやり取りの記録を残しておくと、教育委員会に通報する際の証拠となり、より具体的な対応を促す助けになります。

Q.教育委員会に通報する際、どのような証拠を準備すればよいですか?

A.教育委員会にいじめの実態を正確に伝えるためには、証拠を整理することが重要です。例えば、いじめの具体的な内容を記録したメモ、学校とのやり取りの記録、被害児童の証言、LINEやSNSでのやり取りのスクリーンショットなどが有効です。証拠を明確に示すことで、教育委員会がより迅速かつ適切に対応する可能性が高まります。

Q.いじめを教育委員会に通報する際、内容証明郵便を利用するメリットは?

A.内容証明郵便を利用することで、教育委員会が「いじめ問題について正式な申し入れを受けた」ことを記録に残すことができます。これにより、「そのような相談は受けていない」などの言い逃れを防ぐことができます。また、法的な証拠としても有効であり、学校や教育委員会が適切な対応を取らない場合の責任を明確にすることができます。いじめが深刻な場合には、確実に対応を促すために活用することが望ましいでしょう。

Q.教育委員会に通報した後、被害児童の環境が悪化することはありませんか?

A.いじめの加害児童やその周囲が逆恨みし、さらに状況が悪化することを懸念する保護者も少なくありません。そのため、教育委員会に相談する際には、被害児童の安全を確保するための措置を同時に求めることが重要です。

いじめを教育委員会に通報したい!行政書士がサポート-まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、いじめを教育委員会に通報する方法や、その効果について詳しく解説させていただきました。下記は本記事を簡潔にまとめた内容でございます。

1.教育委員会に報告することは可能か

学校内でいじめが発生した際、まずは担任や学年主任、校長に相談するのが一般的である。しかし、学校側が問題を軽視したり、適切な対応を取らなかったりする場合には、教育委員会に報告することが認められている。

⑴教育委員会とは

市町村や都道府県に設置され、地域の教育行政を担う機関である。公立学校の方針決定、教職員の人事管理、教育環境の整備などを行う役割があり、学校の運営や指導を監督する責任も持っている。いじめの問題が発生した場合、学校の対応が適切であるかを確認し、必要に応じて指導を行うことができる。

⑵教育委員会の責務

いじめ防止に関する法律に基づき、教育委員会には学校の対応を監視し、必要な指導を行う義務がある。いじめ問題対策連絡協議会の設置、加害児童への出席停止措置の検討、学校への改善指示などを行うことができるため、学校単独では解決できない問題にも対応が可能である。

⑶教育委員会が介入する事例

学校がいじめの事実を認めない場合や、対応が不十分な場合、または加害行為が深刻で緊急の措置が必要な場合には、教育委員会が動くことが求められる。特に、学校が問題を隠蔽しようとする場合や、教師の対応が適切でない場合には、保護者からの報告によって、教育委員会が指導に乗り出すことがある。

2.教育委員会に報告する前に学校に相談を

教育委員会への連絡は有効な手段であるが、まずは学校に問題を伝え、解決を試みることが重要となる。学校が積極的に介入すれば、被害が深刻化する前に状況を改善できる可能性がある。

⑴学校に相談する意義

いじめの事実が確認された場合、教師が迅速に対応し、加害児童への指導や被害児童のケアを行うことで、状況が収束することもある。特に、学級運営や校内の雰囲気を見直すことで、いじめの根本的な解決につながる可能性がある。

⑵学校が適切に対応しない場合

教師がいじめを軽視したり、学校全体で問題を放置したりする場合には、教育委員会に相談する必要が出てくる。学校側がいじめの事実を認めない、または適切な指導を行わない場合には、第三者機関である教育委員会に介入を求めることが重要となる。

⑶いじめの深刻度に応じた対応

軽度の場合は学校の対応で解決できることもあるが、学校が動かない場合には教育委員会への報告を検討する必要がある。さらに、教育委員会が適切な措置を取らない場合には、さらに上位機関への通報や、法的手続きを視野に入れることも考えられる。

3.教育委員会に報告する際は書面を活用

いじめの問題を教育委員会に報告する際には、単なる口頭やメールでの連絡ではなく、正式な文書として送付することが望ましい。その手段として、内容証明郵便を活用する方法がある。

⑴内容証明郵便とは

郵便局が送付した書類の内容や送付日時を証明する制度であり、正式な記録として残すことができる。いじめ問題の通報において、教育委員会が「聞いていない」「対応の義務はない」といった言い逃れをすることを防ぐ効果がある。

⑵書面による通報の利点

正式な通知を送ることで、教育委員会の対応を促すことができる。また、学校や教育委員会が問題を軽視することを防ぎ、後に法的手続きを取る際の証拠としても活用できる。

⑶書面を活用した改善例

内容証明郵便を利用することで、学校や教育委員会がいじめの事実を認識し、適切な指導を行うきっかけとなった事例もある。被害児童の保護者が毅然とした態度を示すことで、学校や教育委員会の姿勢を改めさせることができる。