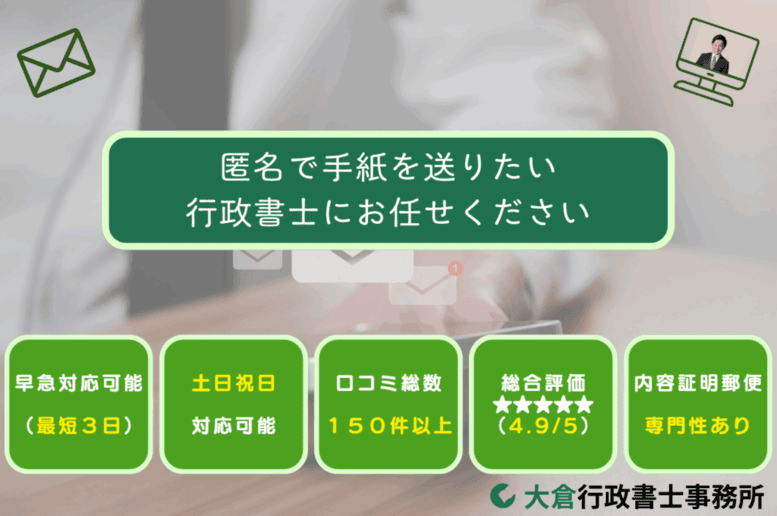

「匿名で誰かに手紙を送りたい」そんな思いを抱えたことはありませんか?近隣住民の騒音に悩んでいる、会社での不正を告発したい、浮気相手に忠告したい、子どもが学校でいじめられている…けれど、自分の名前を出すことで、報復や人間関係の悪化を恐れて、行動に移せないという声は少なくありません。

こうした繊細で深刻な問題に対して、実名を明かさずに伝える手段として「匿名の手紙」は有効な方法の一つです。しかし、ただ手紙を送ればいいというものではなく、内容や表現、差出方法にも注意を要します。時に、法的リスクや逆効果を招くこともあります。

この記事では、匿名で手紙を送るさまざまなケースとそのメリット・デメリット、ばれるリスク、そして正しい送り方や注意点まで、行政書士の視点から徹底解説いたします。匿名での伝達にお悩みの方は、ぜひ最後までご一読ください。

匿名で手紙を送るケースとは

![]()

匿名で手紙を送るという行為は、一見すると「臆病」「無責任」といった印象を与えることもあります。

しかし、実際には「身の安全を守る」「人間関係を壊さないための最終手段」として選ばれている場合が多くあります。

当事務所のもとにも、実名を出すことによって不利益を被るのではないかと不安を抱える方からの相談が日々寄せられています。以下は、実際にご依頼をいただくことの多い代表的な4つのケースです。

騒音の苦情を行う場合

日々の暮らしの中で、「音」の問題は想像以上にストレスを引き起こします。上階からの足音、深夜に流れるテレビの音、ペットの鳴き声、さらには楽器の練習や大声での会話まで、その種類は様々です。とくに集合住宅では、隣人との距離が近いため、一度気になると精神的に追い詰められてしまう方も少なくありません。

しかし、苦情を伝えるといっても、相手の玄関に直接出向いたり、名前を名乗ってクレームを入れるのは大きな勇気がいります。「報復されたらどうしよう」「逆に嫌がらせを受けるのではないか」といった不安から、何も言えずに我慢し続けてしまう人も多いのです。

管理会社や大家が協力的であればよいのですが、実際には「証拠がない」「他の住人の迷惑になるなら動く」などと対応を渋られることもあります。

そのような状況下では、第三者を介して、穏やかで冷静な文面の注意喚起文書を匿名で送付するという手段が、当事者の安全と精神的安定の両立を図る方法として選ばれています。

当事務所にご依頼いただいた騒音停止通知(匿名)

夜中の決まった時間に騒音が起こるという依頼者の方より、依頼を受けて依頼人の名前を伏せて匿名通知をさせていただきました。

当事務所の名称を記載していたため、相手はことの重大さを理解し、通知書到達の翌日から騒音はなくなりました。以下、依頼人からいただいたメールです。

【関連記事】

アパートの騒音苦情を手紙で伝える方法と注意点

マンション騒音に悩む方へ

会社の悪事を内部告発する場合

会社内で不正が行われているとき、それを見過ごせないと感じる正義感のある方もいらっしゃいます。たとえば、違法な長時間労働、サービス残業、パワハラ・セクハラ行為、不当な会計処理などの違法行為は、企業としてはあってはならないものです。

しかし、その事実を明るみに出すには相当な勇気が必要です。社内の人間関係や立場、雇用契約の継続といった問題が絡み、「自分が通報したことがばれたら解雇されるかもしれない」「職場にいづらくなるのではないか」という恐怖から、声を上げられない方がほとんどです。

実際、内部告発がきっかけで左遷や懲戒処分を受けた例も報道されています。そこで、行政書士のもとには、「匿名で会社に警告したい」「労基署に通報したいが、文書の作り方が分からない」といった相談が寄せられます。

行政書士が関わることで、書面の作成はもちろん、どこに、どのような表現で送るべきか、証拠の整理はどうするかなど、手続的にも実務的にもサポートを受けることができます。場合によっては、第三者名義での送付により、依頼者の実名を完全に伏せる形で対応することも可能です。

【関連記事】

職場いじめの対処法とは!?

浮気相手に送る場合

パートナーの浮気が発覚したとき、多くの方が精神的ショックを受け、怒りや悲しみによって冷静な判断ができなくなってしまいます。しかし、そんな中でも「浮気相手にだけは伝えておきたい」「関係を断ち切らせたい」という思いから、手紙の送付を検討する方が一定数存在します。

ただし、浮気相手に実名で手紙を送ることにはリスクも伴います。相手が攻撃的だった場合には、逆に訴えられることもあり得ますし、場合によっては慰謝料請求の根拠を崩される材料にもなりかねません。

「脅しと思われるような文面になってしまいそうで怖い」「どう書けば冷静に伝えられるかわからない」といったご相談を受けることも多く、行政書士が介入することで、感情を整理したうえで、一定の距離感を保ちながら冷静な書面を作成することができます。結果として、相手に強いインパクトを与えつつ、法的リスクを避けることが可能になります。

また、依頼者の名前を伏せたまま、行政書士名前と職印で通知を代行することで、送り手の安全性も確保されます。

【関連記事】

内容証明郵便で浮気相手に慰謝料を請求する

学校や教育委員会にいじめ被害を告発する場合

子どもが学校でいじめに遭っている。それが明白であるにもかかわらず、学校が動かない、あるいは担任が事なかれ主義で真剣に受け止めてくれない。そうしたケースでは、保護者がやむを得ず匿名での告発を選ぶ場合があります。

とくに、子どもがまだ在学中である場合、「親が動いたことで、かえっていじめが悪化するのではないか」と懸念されることは少なくありません。また、学校内の権力構造や教師同士の関係性から、「あの家庭からのクレームだ」と特定されることを恐れ、実名での通報が困難なこともあります。

行政書士は、保護者の思いや事実関係を丁寧にヒアリングしたうえで、必要な事実や証拠を整理し、法的に問題のない形で学校や教育委員会への通報文を作成することができます。あくまで「子どもの安全と未来を守る」という目的のもと、感情に流されずに冷静な文書を構築することで、教育機関が真剣に受け止めざるを得ないような訴え方が可能となります。

当事務所にご依頼いただいた学校に対する通知(実名)

いじめにより強い精神的苦痛を受け、自傷行為を繰り返していたお子様をお持ちの保護者の方からご依頼をいただいた事例です。本件では、当事務所において事実関係を整理したうえで、主たる加害者の保護者および学校に対して通知文書を送付しました。

その後、お子様が再び学校に行けるようになりましたというご連絡をいただき、当事務所としても大変うれしく感じたケースです。以下は、依頼者様より頂戴したお礼のお写真です。

【関連記事】

学校がいじめに対応してくれないときの法的対処

いじめを教育委員会に通報したい!

匿名で手紙を送るメリット・デメリットは?

![]()

匿名で手紙を送るという行為は、ひとつの「伝達手段」として選ばれるものであり、そこには送り手の切実な事情や心理的背景が存在します。

なぜ人は匿名を選ぶのか。その背景には、一定の合理的な理由と現実的な利点があります。

匿名で送ることのメリット

匿名で手紙を送るという行為には、いくつかの明確な利点があります。特に「実名を出すことで不利益を被るおそれがある」という状況下では、匿名という選択肢が現実的かつ有効な解決手段となることがあります。ここでは、主な3つのメリットを挙げて解説します。

報復リスクの回避

最も大きなメリットは、自らの身を守るという観点です。たとえば、騒音トラブルの相手が攻撃的であったり、勤務先の不正に関与している人物が職場内で権限を持っていたりする場合、実名での指摘や通報は大きなリスクを伴います。

実名を明かせば、それを理由に無言の圧力や明確な嫌がらせを受けることもあり、最悪の場合、職場での立場を失ったり、地域社会で孤立することすら考えられます。

こうした背景から、「事実は伝えたいが、相手に自分の素性を知られたくない」という悩みに直面する人は少なくありません。匿名で手紙を送るという手段は、その相反するニーズを同時に満たす数少ない手段です。匿名性は、表現の自由を確保しながら身の安全を保つための現実的な方法といえるでしょう。

人間関係の維持

次に挙げられるのは、人間関係を壊さないための配慮としての匿名性です。とくに、近所の住人や職場の同僚、子どもの学校関係者など、日常的に顔を合わせる相手に対して、直接苦情や意見を述べることは、後の関係性に大きな影響を及ぼしかねません。

一度関係がこじれると、その後の付き合いに支障をきたすばかりでなく、周囲の人からの見られ方が変わってしまうこともあります。結果として、孤立したり、精神的に消耗してしまうことも少なくありません。

その点、匿名であれば個人として特定されることなく、問題の本質だけを伝えることができます。相手も差出人が誰であるか分からない以上、過度に感情的になることを抑え、ある程度冷静に内容を受け止めやすくなるという側面があります。匿名という形をとることで、相手との物理的・心理的な距離を保ちつつ、必要なメッセージを届けることができるのです。

心理的負担の軽減

もうひとつ見逃せないのが、送り手自身の心理的負担を和らげる効果です。誰かに対して指摘をする、あるいは問題を提起するという行為には、多くの勇気とストレスが伴います。

とくに過去にトラブルを経験した人や、相手が権力的で強い性格を持つ場合には、「名前を出すこと」自体が恐怖の対象になっていることもあります。そうしたとき、匿名であれば少し気が楽になり、「とにかく伝えたいことを言葉にする」という最初の一歩を踏み出すことができるのです。

「このまま黙って我慢するしかない」と感じていた人が、匿名であっても思いを表現することで、心理的な解放感を得ることがあります。それがたとえ直接的な解決に至らなかったとしても、自分の中で気持ちに整理がつくことは、非常に大きな意味を持ちます。

行政書士としては、このような依頼者の心理をしっかりと受け止めたうえで、伝えたいことが冷静かつ的確に伝わるよう文案を整え、文面上のリスクや過不足を丁寧に調整するサポートを行っています。匿名であっても、相手に敬意を示しながら誤解なく意思を伝えるという点で、専門家の関与が有効な場面は少なくありません。

匿名だからこそのデメリット

匿名で手紙を送ることには多くの利点がある一方で、やはりデメリットや限界も存在します。とくに、手紙を送る「目的」がはっきりしている場合、匿名という形式がその目的の達成を妨げてしまうこともあり得ます。ここでは、主な3つのリスクについて詳しく解説します。

信用性の低下と真剣に受け取ってもらえない可能性

もっとも顕著な問題が、「誰が書いたか分からない」ことによる信用の欠如です。手紙の内容がいかに誠実で、事実に基づいていたとしても、差出人不明というだけで受け取り側は警戒心を抱き、「本当に信頼していい情報なのか」と疑念を抱くことになります。

とくに、学校や企業、役所などの公的機関では、書面の信頼性が重視される傾向があり、匿名で寄せられた情報については「参考として扱う」にとどまるケースが多く見られます。積極的に調査や対応に乗り出してくれるとは限らず、結局は棚上げされたまま終わってしまうことも少なくありません。

また、受け取った相手によっては、「これはただのいたずらではないか」「嫌がらせや妄想の類ではないか」と早合点してしまい、内容を真剣に読まずに捨ててしまうということも考えられます。

匿名という形式が、せっかくの切実な訴えを「軽んじられる情報」に変えてしまうリスクがあるという点は、念頭に置く必要があります。

宙に浮いたまま放置されるリスク

匿名であるがゆえに、受け取った側が「誰に返せばいいのか分からない」「追加の情報が必要でも確認できない」といった状況に陥り、結果として何も行動に移されないまま放置されてしまうというケースも多くあります。

たとえば、いじめの通報を教育委員会に行った場合でも、文書の内容が抽象的だったり、事実確認の手がかりが不十分であれば、「差出人に詳しく聞くことができない」という理由で調査が進まないことがあります。

また、「名前を出していただけないと調査できません」と断られることもあり、匿名であることがかえって対応の遅れや、訴えの無力化を招いてしまうのです。

せっかく勇気を出して書いた手紙が、誰にも相手にされず、何の効果もなく終わってしまうことほど虚しいことはありません。匿名で送ることによって、そのリスクが高まってしまうという点は、慎重に判断する必要があります。

内容によっては法的責任を問われる可能性

匿名であれば何を書いても自由だと思われがちですが、それは大きな誤解です。手紙に書かれた内容が、名誉毀損、侮辱、脅迫、業務妨害などの犯罪行為や民事上の不法行為に該当する場合には、たとえ差出人の名前や連絡先が記されていなくても、責任を問われる可能性があります。

たとえば、「○○は万引きの常習犯だ」などと断定的に書いた内容が真実でなかった場合、それが相手の社会的評価を低下させたとされれば、名誉毀損罪が成立するおそれがあります。

また、「殺す」「家族に危害を加える」といった表現があれば、刑法上の脅迫罪に該当する可能性もあり、相手が警察に通報すれば、実際に捜査が始まることもあります。

仮に実名を記載していなかったとしても、筆跡、使用した封筒や紙、郵便局の防犯カメラ、消印の場所などを手がかりに、差出人が特定される事例は少なくありません。匿名であるからといって、完全に責任を免れるわけではないのです。

行政書士に相談していただければ、こうした法的リスクを回避するために、内容の妥当性や表現の適切さについて丁寧に確認を行います。誤解を招かない文面の作成や、相手に伝える方法の選定についてもサポートいたしますので、匿名での送付をお考えの際には、ぜひ専門家の力を活用されることをおすすめします。

匿名で手紙を送るとばれる?

![]()

匿名で手紙を送ったつもりでも、受け取った相手に差出人が特定されてしまうことがあります。

現代社会では、文書の内容や形態から発信者をたどる手段が多様化しており、油断していると思わぬ形で自分の名前が浮上してしまう可能性があります。

実際に、差出人不明の手紙がきっかけで法的なトラブルや刑事事件に発展した例もあります。ここでは、「ばれる原因」と「ばれないための注意点」について詳しく解説します。

ばれる可能性のあるケース

まず、筆跡や文章の癖から特定されるケースがあります。文字の書き方や言い回し、句読点の使い方、文末の表現などは、無意識に表れる個人特有のものであり、知人や関係者が読めば「あの人ではないか」と察せられてしまうこともあります。

特に過去に似た文書を送ったことがある場合や、対話の中で使っていた表現が一致する場合には、比較的容易に察知されてしまいます。

また、手紙の差出方法や郵便の消印(差出局の所在地)から地域が特定される場合もあります。最寄りのポストや自宅付近の郵便局から送付すれば、その地域に住んでいる人物の中で、内容に関係のある人物が絞り込まれ、事実上の特定につながってしまうことがあります。

とりわけ、対象者と日常的に接点のある人物であれば、地域と筆跡、文面の整合性からかなりの確度で本人にたどりつかれてしまうことがあります。

さらに、手紙の内容自体に「差出人しか知り得ない情報」が含まれていると、それが決定的な証拠となり得ます。たとえば、「あなたが〇月〇日に〇〇をしていたことは知っている」「〇月に□□で言っていた言葉は許せない」といったように、密接な知識を前提とした記述は、内容そのものが証拠として作用し、受け取った側が「この情報を知っているのは〇〇さんしかいない」と結論づけてしまうこともあります。

加えて、手紙の内容が誹謗中傷や名誉毀損、あるいは脅迫のような性質を帯びている場合、受取人が警察を通じて差出人の特定を求めることがあります。たとえ差出人の氏名や住所が記載されていなくても、捜査機関が介入することで、筆跡鑑定、指紋採取、防犯カメラ映像の解析、郵便局からの調査協力など、さまざまな手段を用いて発信元を突き止めることが可能です。実際に、こうした匿名文書の差出人が侮辱罪や業務妨害罪、脅迫罪などで立件される例は過去にも複数報告されています。

つまり、「名前を書かなければ安心」という考え方は、法的・技術的な現実を踏まえると非常に危険な認識といえるでしょう。

確実にばれない方法はあるのか?

結論からいえば、「絶対にばれない」という保証がある方法は存在しません。匿名性を高めることはできても、それが完全な不可視性を意味するわけではありません。

差出人の特定は、手紙の内容や方法だけでなく、状況証拠や相手側の行動によって導かれることがあるため、リスクはゼロにはならないのです。

しかし、匿名で手紙を送る必要がある場面において、リスクを最小限に抑える方法は確実に存在します。その一つが、行政書士などの専門職を通じて「第三者送付(使者としての送付)」を行うという手段です。

行政書士は守秘義務を負う国家資格者であり、依頼者の個人情報を厳格に管理したうえで、法的に問題のない文書を整え、依頼者に代わって送付することができます。

たとえば、騒音問題に関する注意喚起文を、行政書士名義で送付すれば、受取人に対しては「専門家からの正式な注意文」という印象を与え、内容に対する真剣な対応を期待することができます。そのうえで、依頼者の実名や住所をいっさい記載せず、安全性を確保した形で意思表示を完了させることができます。

また、行政書士が関与することで、手紙の内容が名誉毀損や脅迫といった違法性を帯びないよう、文面全体の法的精査も行われます。感情的な言い回しや断定的な表現が排除され、相手に対する「お願い」や「要望」の形に整えられることで、トラブルの回避と目的達成が両立しやすくなります。

仮に匿名のまま個人で送付する場合でも、差出局の選定、封筒や筆記用具の管理、文体や表現の見直しなど、いくつかの工夫によって特定リスクを下げることは可能です。ただし、あくまでリスクを「下げる」だけであり、「ゼロにする」ことはできないという点を忘れてはなりません。

したがって、どうしても匿名で送る必要があるという場合には、事前に行政書士など専門家の助言を受けたうえで、安全な方法を模索することを強くおすすめします。

匿名であっても、適切な手段と内容であれば、相手に伝えるべきことをきちんと伝えることができます。無用なトラブルを避けつつ、自分自身を守りながら行動するための、賢い選択肢としてご活用ください。

匿名の手紙を自分で送る【送り方】

匿名で手紙を送りたいと思ったとき、まず問題となるのが「どうやって送るか」という点です。誰にも自分の名前や住所を知られずに、かつ相手にきちんと届く方法はあるのか。これは非常に多くの方が悩まれるところです。

実際、方法自体はいくつか存在しますが、正しいやり方でなければ逆に不審がられたり、トラブルを招いたりするおそれもあります。ここでは、匿名で手紙を送るための代表的な3つの方法と、それぞれの注意点について詳しく解説します。

差出人を書かずに郵送する

最も手軽で多くの方が実行している方法が、封筒の差出人欄を空欄にしたまま、普通郵便や定形外郵便として投函するというものです。郵便法上、差出人を記載することは義務ではないため、宛名さえ正しければ、郵便物は基本的に配達されます。

この方法は非常にシンプルで、費用も安く、郵便ポストに入れるだけで完了するため実行しやすい反面、いくつかのリスクが伴います。

まず、内容や封筒の外観が不審な印象を与えてしまうと、受け取った相手が中身を読まずにそのまま捨ててしまう可能性があります。特に、差出人不明の手紙に慣れていない人や、日頃からトラブルを警戒している人にとっては「何かの嫌がらせでは?」と警戒されることが少なくありません。

また、表現が曖昧だったり感情的だったりすると、かえって不信感を煽る結果にもなり得ます。したがって、差出人欄を空白にする場合には、封筒は清潔で丁寧なものを選び、文面は冷静で具体的、かつ礼節を欠かない内容にすることが重要です。

宛名の表記も正確に行い、「〇〇様」「〇〇株式会社ご担当者様」といった形式を守ることで、読み手に不快感を与えることなく、開封されやすい状況を整えることが求められます。

消印の場所に注意する

匿名を守りたいのであれば、消印の情報にも注意を払う必要があります。郵便物には差出局の名称や日付が押印されるため、自宅近くのポストから投函すれば、差出人がある程度地域的に特定される可能性があります。

これは特に、手紙の内容がある特定の人物や企業に向けられたものであった場合に問題となります。「この内容を知っているのは限られた人間だけ」という状況下で、さらに消印が「〇〇市の郵便局」であれば、相手が自力で推測しやすくなるのです。

そのため、匿名性をより高めたいと考える方の中には、あえて自宅から離れた場所や複数の異なる郵便局から投函するという方法を取る方もいます。匿名性を守るには、こうした消印情報の扱いにも細心の注意が求められるのです。

代筆・代送サービスを活用する

「自分で書いて、自分で送るのは不安」「内容が相手にとって不快にならないか心配」といった場合には、行政書士などの専門家による代筆・代送サービスの利用も選択肢の一つとなります。

先述のとおり、行政書士には守秘義務が課されており、相談内容や依頼者の個人情報が外部に漏れることはありません。そのうえで、依頼者の意向を丁寧にヒアリングし、法的・倫理的に問題のない表現に整えたうえで、依頼者に代わって手紙を送ることが可能です。

この方法を選ぶ最大のメリットは、「客観的かつ説得力のある文書」を、専門家の名義で届けることができるという点にあります。たとえば、行政書士名義で送付される書面は、相手にとっては「公式な第三者からの通達」と受け止められやすく、感情的なトラブルに発展しにくくなります。

また、表現の過不足や誤解を招く言い回しを専門家が調整することで、必要以上に刺激を与えることなく、依頼者の意図を的確に伝えることができます。結果として、相手方に行動を促す効果が高まり、単なる「無記名の苦情」として軽視されることを防ぐことができます。

代筆・代送は、あくまで「対立を避けながら、自分の立場や意思を伝えるための手段」であり、事実関係の確認やトラブルの初期対応として非常に有効です。特に、繰り返しの迷惑行為に対しては、段階的に対応を進める第一歩として位置づけることができます。

匿名で手紙がきたらどうする?

![]()

前記のトピックでは、匿名で手紙を出すことについて主に述べて参りましたが、こちらのトピックでは、匿名の手紙を受け取った方に向けて、手紙を受け取った場合にどう対応すべきか、ケース別に整理して解説します。

匿名での手紙に恐怖を感じることは普通

まず、匿名で届いた手紙の内容が、感情的だったり、強い非難や否定的な言葉を含んでいた場合、受け取った人は本能的に「怖い」と感じます。自分が一方的に責められていたり、見えない誰かから監視されているような印象を受けると、不安感や警戒心が一気に高まります。

中には、「夜中に物音がしているのはお前のせいだ」「自分勝手な行動は近所迷惑だ」といった、直接的な非難が記載されていることもあります。これらの文面が匿名で届いた場合、「これは誰が書いたのか」「自分が何か間違ったことをしていたのか」と、動揺や疑念にかられるのは当然の反応です。

しかし、こうした場合こそ、まずは冷静に文面を読み返すことが重要です。感情的な表現の中に、具体的な要望や伝えたい主張が隠れていないかを見極めます。例えば、「〇〇の音がうるさい」「夜の出入りが気になる」など、生活上の問題提起である場合、相手は単に実名を出す勇気がなく、何らかの改善を望んでいるだけかもしれません。

一方で、内容から明らかに悪意や敵意が感じられる場合や、書かれていることが個人攻撃に近いと感じた場合には、自分ひとりで抱え込まず、信頼できる第三者に相談することが大切です。内容を一緒に確認してもらうことで、客観的な判断ができるようになりますし、自分の感情を整理する手助けにもなります。

特に、書かれている内容が「自宅の周辺で見ていた」「生活行動を詳細に把握している」など、明らかに執拗な関心をうかがわせるものであった場合には、注意が必要です。匿名であっても、悪質性が高い内容であれば、早めに専門家に相談し、必要に応じて対応を検討しましょう。

脅迫や名誉毀損、誹謗中傷のようなものは警察に!

匿名の手紙であっても、そこに書かれている内容が一定の法的要件を満たせば、刑事事件や民事訴訟の対象となる場合があります。よくあるのは、次のようなケースです。

たとえば、「〇〇は万引きをしている」「不倫していることは知っている」など、事実かどうかも不明な内容を断定的に書き、それを他人に伝えるような文書は、刑法第230条に定める「名誉毀損罪」に該当する可能性があります。真実であっても、それを不特定多数に広めたり、公共性がなければ処罰対象となるのです。

また、「殺す」「家族を巻き込む」「お前の行動を許さない」といった言葉が使われている場合、それは刑法第222条の「脅迫罪」に該当します。たとえ実際に行動に移されていなくても、相手が危害を加える可能性を示唆した時点で、十分に処罰の対象となります。

このような手紙が届いた場合には、まずその手紙を「証拠」として確保することが何よりも大切です。封筒を含め、開封前の状態で写真を撮影し、日付や状況をメモに残すことが望ましいでしょう。直接警察に持ち込むのが難しい場合には、先に行政書士や弁護士に相談し、法的にどのような措置が考えられるかを確認することも有効です。

なお、差出人が特定されていないからといって、法的措置がとれないわけではありません。警察は必要に応じて捜査を行い、防犯カメラの映像確認や郵便記録の追跡、筆跡鑑定などによって、差出人の特定に動くこともあります。

匿名性は送る側の「盾」となる一方で、受け取る側の不安や恐怖を助長することもあります。そのため、こうした文書が届いた際には、一人で判断せず、専門家の支援を受けながら、必要な対応をとることが重要です。

匿名での手紙の送付は、行政書士にお任せください

![]()

匿名で手紙を送りたいという思いには、それぞれに切実な理由があります。直接は言いにくい、けれどどうしても伝えたい。そんな葛藤を抱えながら、ただ一人で悩み続けていませんか?行政書士は、あなたの「伝えたい想い」を法的に適切な形で整え、匿名性を保ちつつ、安全かつ確実に相手へ届けるためのお手伝いをいたします。

個人の力では難しいと感じる場面でも、第三者である専門職が介在することで、文書の信頼性が高まり、内容に真剣に向き合ってもらえる可能性が大きくなります。特に、次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

- 匿名で手紙を送りたいが、差出方法や表現に不安がある

- 匿名で手紙を送れるサービスを探している

- 相手に自分の名前を知られずに意思を伝えたい

- 感情的にならずに冷静に伝えたいことがあるが、自分ではうまく書けない

- 法的リスクのある表現や、名誉毀損・脅迫にあたらないかが心配

- 公式な文書として効果的に伝えたい

- 会社、学校、自治体などに匿名で通報・申し入れをしたい

- 管理会社や教育委員会など、相手が「匿名の手紙」に対応してくれない可能性がある

当事務所では、ヒアリングを通じてあなたの背景や思いを丁寧にお聞きし、それを冷静かつ明確な言葉に整理して、必要に応じて第三者名義での送付を代行いたします。守秘義務を徹底しており、あなたの情報が外部に漏れることは決してありません。

ご希望があれば、文面案のご確認・修正も可能ですし、送付後の対応についても必要に応じてアドバイスをいたします。匿名であるがゆえの不安を少しでも軽くし、あなたの立場と尊厳を守る手段として、行政書士のサポートをご活用ください。

どんな小さなご相談でも構いません。匿名で手紙を送りたいというその一歩を、私たちが丁寧にお手伝いします。

手続の流れ

1.電話又はお問い合わせ

まずは、電話やお問い合わせにより匿名による手紙を希望されることをお伝えください。お問い合わせフォームをご利用いただく場合には該当する相談内容をご選択いただき任意の記入欄にその旨をご記入ください。電話をご利用いただく場合は、「9時から18時」まで承ります。

| ⑴ お電話によるご相談は→0743-83-2162(平日土日祝 9:00-18:00) ⑵ お問い合わせフォーム→こちらです。 |

2.契約書面の作成と送付

原則として、電話による打ち合わせ後、当日中もしくは翌日にご提出させていただきます。お見積については電話による打ち合わせ時にお伝えさせていただくことが多いですが、見積が必要な場合には、契約書面の送付と同時にお送りします。

3.お支払い

お支払いは、契約後5日以内に当事務所が指定する金融機関口座にお振込みよる方法でお支払いただきます。

4.内容証明郵便の作成や変更・修正

お振込みいただいた後、約7日で原案を作成しご確認いただきます。原案について変更や修正がございましたらその都度お伝えいただけますと、無料で手直しさせていただきます。(差出後の変更はお受けできませんのでご了承ください。)

5.内容証明郵便等の差出

原案の内容についてご承諾いただけましたら、内容証明郵便や特定記録郵便等によって差出させていただきます。

以上が大まかな手続の流れでございます。

ご依頼いただくメリット

下記には、当事務所に内容証明郵便をご依頼いただいた場合のメリットについて記載しております。

メリット1 迅速かつ効率的な手続

行政書士に内容証明の作成から差出までを依頼することで、手間や時間を大幅に節約できる利点があります。当事務所では内容証明郵便のご依頼を専門に扱っておりますので、通知書の作成や送付を迅速に行い、手続き全体をスムーズに進めることができます。

メリット2 相手に対するプレッシャーを与えられる

当事務所が作成させていただく通知書には、行政書士法施行規則に基づく行政書士の記名を作成代理人としてさせていただきます。

行政書士の記名があることで、相手に対して第三者の関与を意識させることができ、且つこちらの本気度を示すことができます。

メリット3 土日の対応も可能

内容証明郵便を利用する多くのケースでは、郵便局の窓口から差し出すケースが多いです。この場合には、土日など郵便局が営業していない場合に対応することができません。(一部の郵便局では、土日はゆうゆう窓口で対応しているようです。)

しかし、当事務所によって作成する内容証明郵便は電子形式による発送なので、土日に関わらずいつでも差し出すことができます。

ご依頼料金

| 業務内容 | 案件(受取方) | 基本料金 | 概要 |

| 内容証明郵便等の作成と差出 | 個人・法人 | 33,000円~ | 2,000文字から5,000文字程度の通知書を作成し内容証明郵便や特定記録郵便によって送付いたします。 |

| 内容証明郵便等の トータルサポート | 〃 | 44,000円~ | 〃 |

お問い合わせ

お客様の声

下記はお客様からいただいたお声の一部です。当事務所では、現在約150件の口コミをいただき、総合評価は「4.9/5」と高い評価をいただいております。

そのため、実施するサービスには自信をもっております。

![]()

内容証明郵便等のイメージ

![]()

【参考記事】

日本郵便株式会社 内容証明